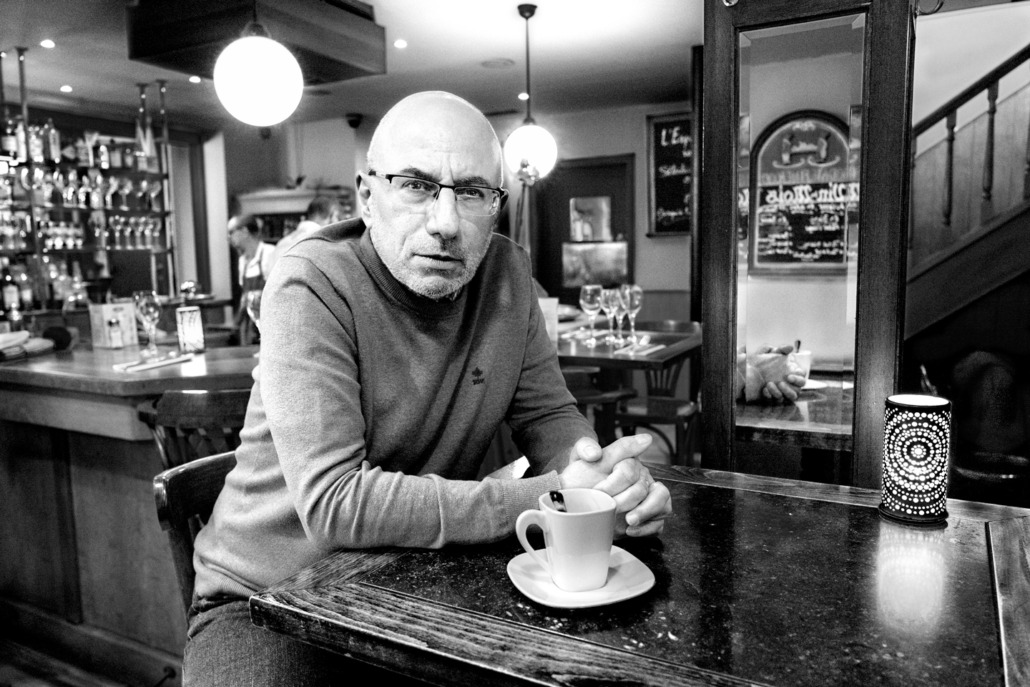

Kurt Ryslavy | À la Mort Subite, Brüssel

Foto: Alain Barbero | Text: Kurt Ryslavy

1987 habe ich diese typische Brüsseler Brasserie entdeckt und zu schätzen gelernt, mehr als zehn Jahre vor ihrer Klassifizierung als kulturelles Erbe. Es gab immer freie Sitzplätze, die Wände ein angenehmes (Nikotin-)Kolorit, die beeindruckende Raumhöhe machte Raucher cubanischer Zigarren ohne Begleitung nicht zu Besucher-störenden Blickfängern. Die grosszügige Dekoration aus sich gegenüberliegenden Spiegeln locken die Aussicht in die Ewigkeit, innenarchitektonisch raffiniert nicht zu niedrig an den Wänden angebracht. Wo ich herkomme, ist der Stil der grossen Cafés meist älter als dieses Brüsseler Juwel, was dort hingegen den Konservativismus zu pflegen hilft, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss.

Wie viele Künstler in der Geschichte benutzte ich eine derartige Atmosphäre um sich von den engen eigenen Wänden lösen zu können, sich mit anderen intellektuellen Welten (Büchern) aueinandersetzen zu können, die Wartezeit (vor/ nach) cinemathek zu überbrücken und Heizkosten zu sparen. Heute bin ich weniger da, mehr Touristen sind zu sehen.

Neuankömmlingen in Brüssel zeige ich gerne À la Mort Subite, es ist für mich immer noch ein Ort der geistigen, atmosphärischen Ruhe, mit professioneller, atmospärischer Bedienung und Humor, beschränktem Essen und lokalen Getränken, ein positiver Aspekt, der den Tourismus nicht überborden lässt.

Kurzinterview mit dem Autor

Was kann die Literatur (machen)?

Kurt Ryslavy: Die Literatur kann Interesse erwecken und zum Lesen verführen. Mehr nicht.

Das Café (bzw. Das Café, das du ausgewählt hast) ist eher ein Ort des Rückzugs, der Andacht oder eher ein Ort der Versammlung?

KR: Weder noch. Wie der Name schon sagt, ist die Brasserie ein Ort der Überraschung, oder nicht einmal das, denn wenn man plötzlich stirbt, hat man keine Zeit mehr überrascht zu sein. Aber ich würde sagen ein Ort der Inspiration, der Entdeckung, der Befreiung, des Tief Luft holens. Hin und wieder jemanden zu Treffen ist auch gut. Dazu muss ich sagen, dass dieser Ort früher für mich wichtiger war als heute – weil ich mir so einen Ort inzwischen bei mir zu Hause schaffen konnte. 1987, als ich nach Brüssel kam hatte ich das nicht zu Hause.

Wo fühlst Du Dich zu Hause?

KR: Dort wo mich nichts belastet. Das ist weder Österreich noch Belgien. Das ist keine Kirche, keine Synagoge, keine Moschée. Das ist auch kein Fussballstadium oder Menschenmenge.

BIO

Kurt Ryslavy ist Österreicher und lebt seit 1987 in Brüssel, der Heimat des Surrealismus. Die Originalität seines Ansatzes liegt darin, dass er seine künstlerische Tätigkeit mit einer trockenen geschäftlichen Tätigkeit verbindet. Er interessiert sich für Philosophie, Literatur und Kunst (er schätzt Montaigne, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Paul Feyerabend, u. a.) und widmet sich seit 1991 dem Handel mit österreichischem Wein (um nicht an der Akademie der Schönen Künste unterrichten zu müssen), mehr aus Leidenschaft für die philosophischen als für die technischen Aspekte des Weins. Er ist dennoch Mitglied der Königlich-Flämischen Akademie Belgiens für Wissenschaft und Kunst.