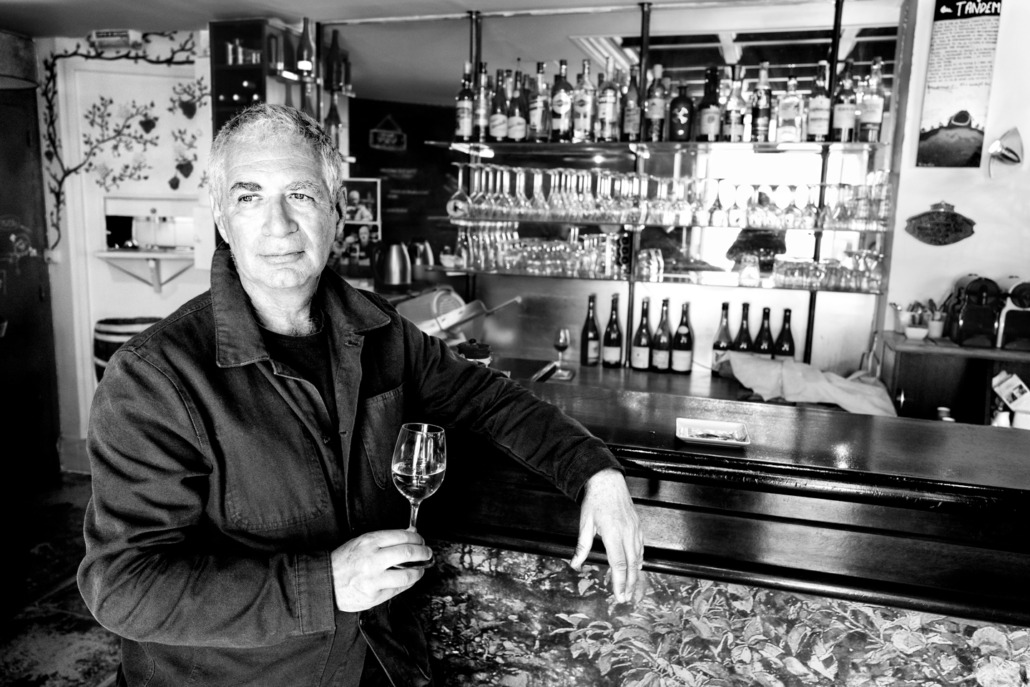

Marcelle Ratafia | Le Buisson Ardent, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Marcelle Ratafia | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Bücher schreiben? Ich? Darauf hätte ich ja nie gewettet. Mein Arbeitsleben bestand aus Abenteuern, aus Zufällen, die mich von den Zeichenateliers in die Straßen des Montmartre, von einem Restaurant in der Avenue Georges V bis in den Lehrberuf brachten … Als ich, völlig unerwartet, dabei war, meine 30 Geburtstagskerzen auszublasen, kam die Buchbranche wie ein Schlag über mich. Wie hätte ich dieses ABC des Argot, mein Hätschelkind der Gossensprache schreiben können, wenn es nicht die Bistros gegeben hätte? Es ist im Mouffetard, wo ich, noch ganz absorbiert vom Schreiben ausgedachter Slang-Zitate, trödelte, um einen weiteren Kaffee zu bestellen. Es ist an der Theke des Verre à Pied, als ich an einem regnerischen Tag, an dem mein dunkler Zweiteiler sogar den Champion der Freude dazu gebracht hätte, sich zu erhängen, meinen Caoua* soff, während ich ohne eine Miene zu verziehen den witzigen Ausfällen der Stammkunden zuhörte, die so richtig in Schwung waren. Es ist unter den goldenen Lichtern des Louis-Philippe, im Schatten der ehrwürdigen Treppe, wo ich meinen Café crème auf das Wohl meiner ersten Verträge schlürfte. Und schließlich ist es im Schutz der Fresken aus dem Jahr 1900 meines geliebten Buisson Ardent, wo ich das Erscheinen dieses Buches feierte und anderer Bücher, die ich im Schatten der Ca-Feen weiterschreibe. Dort ist es, wo Alain, genau so eine Quasselstrippe wie ich, dieses Porträt von mir geschossen hat, während wir, ohne uns zu kennen, Paris, alte Filme, meine geliebten Bistros und die Kinos im Quartier Latin (ein weiterer strategischer Rückzugsort) durchhechelten. Mit seinem Blick eines Knirpses und seiner leidenschaftlichen Redseligkeit, ließ mich der listige Fotograf vergessen, dass er ja jenen nachdenklichen Ausdruck aufstöbern wollte. Zweifellos das typische Gesicht meiner anhaltenden Aufenthalte in meinem Wahlcafé, wo die Zeit wie Kaffee aus dem Perkolator fließt.

*Caoua, aus dem Arab. „qahwa“ – Kaffee, etwa mit einem „kleinen Schwarzen“ vergleichbar

Interview mit der Autorin

Was kann Literatur?

Marcelle Ratafia: Auch wenn die Literatur leider nicht viel für den Weltfrieden tun kann, sie wird immer die Aufgabe haben, einen wegzutragen, unbedingt!

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

MR: Ein Schlupfwinkel, ein Obdach, ein Lebensraum, ein Ort, der mich auf eine Weise schützt, dass ich meinerseits nicht wünsche, ihn entstellt zu sehen.

Wo fühlst du dich zu Hause?

MR: An der Theke: das ist eine Pariser Eigenart, der Kaffee ist nicht teuer, man beobachtet die Bedienungen, die sich dort tummeln, die Leute, die vorbeigehen, während sie den frisch gemahlenen Kaffee riechen.

BIO

Marcelle Ratafia ist mit ihrer Leidenschaft für genießbare Etymologien Autorin, Journalistin und kulinarische Kritikerin.

Unter ihrem aus einem Lied der Négresses vertes entnommenen Pseudonym hat sie Les ABC de l’argot, du foot et de la mode geschrieben, bei Le Robert sind 150 drôles d’expressions de la cuisine und Parlons vin, parlons bien erschienen, für das sie 2023 den Preis Prix Curnonsky 2023 du vin erhielt. In der Branche nennt man sie La Bectance (die Fressalien/ evtl. die Futternde, Anm. der Übers.), also ist es besser, sie zum Abendessen im Porträt zu haben!