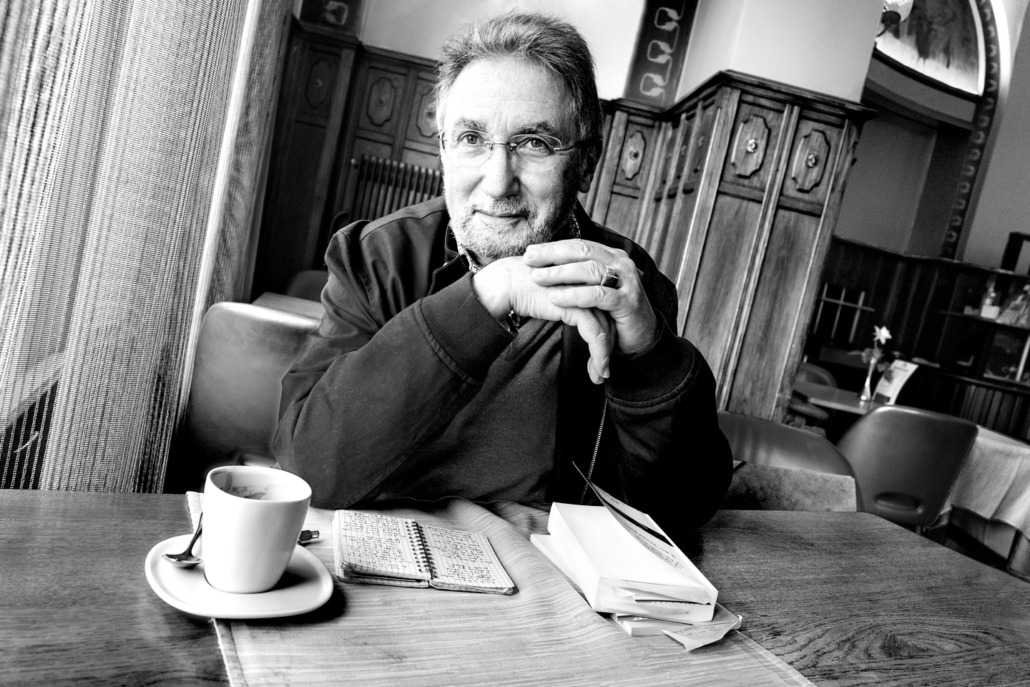

Marius Daniel Popescu | Café Romand, Lausanne

Foto: Alain Barbero | Text: Marius Daniel Popescu | Übersetzung aus dem Französischen: Yla von Dach

Du bist mehrere hundert Mal hier gewesen. Mit René-Luc, der dir von Gustave Roud erzählte, ihr habt Weißwein aus der Gegend getrunken. Mit Dominique, er erzählte dir von seinen Schülern und seinen Gedichten, ihr habt auf die Gesundheit aller Bewohner der Rue de Maupas angestoßen. Mit Marie-José, Sarah und Oana, ihr habt Fondue moitié-moitié gegessen und ihr seid zusammen größer geworden. Mit Michel und Véronique, ihr habt über Bücher und über das Schreiben gesprochen. Mit Pierre Louis, ihr seid von Zeit zu Zeit bis zur Sperrstunde geblieben. Mit François, da habt ihr über die Jagd gesprochen und Bier getrunken. Mit Jean-Christophe, ihr habt an eine nächste Nummer der Literaturzeitschrift « le persil » gedacht. Mit Daniel und Vincent, ihr habt Gedichte aus dem Alltagsleben aufgesagt. Mit Jean-Louis, genannt «Le Papillon» (der Schmetterling). Mit Béatrice, ihr habt der Welt die Finger und eure Augen gezeigt. Mit Isaac, ihr seid in euren News und Kurzgeschichten geschwommen. Mit Dominique und Véronique, ihr habt über die in einer Gitarre versteckten Worte gelächelt. Mit Victor, ihr habt mit Bob Dylan gelebt. Mit Francine, Ingrid, Robert und seiner Frau, mit Ramon, Philippe und Sergueï. Mit vielen anderen Frauen und Männern aus Lausanne und von anderswo.

Du trittst ein, du hast zwei Plätze für mittags reserviert, du schaust ins Lokal, du siehst die Kellnerinnen und die Kellner hinten im Saal, du gehst zwischen den Tischen durch, du gehst auf sie zu, du grüsst sie, sie sagen «Guten Tag», eine der Kellnerinnen kümmert sich um dich, sie begleitet dich zu eurem Tisch, sie zeigt darauf, sie sagt «Hier ist es».

Heute bist du mit Alain hier, ihr werdet Papet vaudois essen (würzige Würste auf Lauch und Kartoffeln an einer typischen Sauce), ihr werdet über euer Leben reden, über das, worauf ihr Lust habt, über eure m und eure d und eure i. Hier wird Alain von dir Fotos machen. Du wirst ihn anschauen: als nähmen Times New Roman, Calibri, Garamond und Bahnschrift zusammen ein Calamin-Bad.

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Marius Daniel Popescu: Leben erfassen Leben erschaffen Leben schenken Leben überraschen Leben denken Leben sehen Leben hören Leben vermitteln Leben vergehen lassen Leben bringen Leben lenken Leben zeigen Leben erfinden Leben weitergeben Leben überleben Leben gewinnen Leben verdienen Leben behalten Leben vervielfachen Leben hervorbringen Leben verstehen Leben nähren Leben ankurbeln Leben zur Blüte bringen Leben aussprechen Leben lang dauern Leben fortsetzen Leben ankündigen Leben schützen Leben schreien Leben leben Leben lernen Leben lehren Leben erhalten Leben sichern Leben entwickeln Leben teilen.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

MDP: Allein sein und mit den andern sein. Allein sein. Mit den andern sein. Die anderen sein. Mich selbst sein. Ankommen. Sprechen. Schauen. Essen. Trinken. Sprechen. Schauen. Weggehen.

Wo fühlst du dich zuhause?

MDP: In den Wohnungen und den Häusern. In den Cafés den Bars den Restaurants. Im Blick der anderen. In den Worten. In den Büchern. In den Träumen. In den Straßen. In den Wäldern. Auf den Feldern. In den Bussen Zügen U-Bahnen Flugzeugen. In meinem Gedächtnis. In den Wörtern.

BIO

Marius Daniel Popescu wurde am 10. Juni 1963 in Rumänien geboren und lebt seit dem 01.08.1990 in der Schweiz.

Als Lyriker und Romanautor französischer Sprache hat er zahlreiche Literaturpreise erhalten. Den Rilke-Preis, Sierre/Siders, 2006 für «Arrêts déplacés» (Editions Antipodes, Lausanne); den Walser-Preis Biel/Bienne für «La Symphonie du Loup» (Editions José Corti, Paris – deutsch von Michèle Zoller, Die Wolfssymphonie, Engeler, 2013); den Waadtländer Literaturpreis, Lausanne 2008; den Grand Prix Littéraire du Web, Paris, 2012; den Prix de l’Inaperçu, Paris, 2012; den Eidgenössischen Literaturpreis, Bern, 2012, für «Les Couleurs de l’hirondelle» (Editions José Corti, Paris, 2012, deutsch von Yla von Dach, Die Farben der Schwalbe, verlag die brotsuppe, Biel/Bienne 2017).