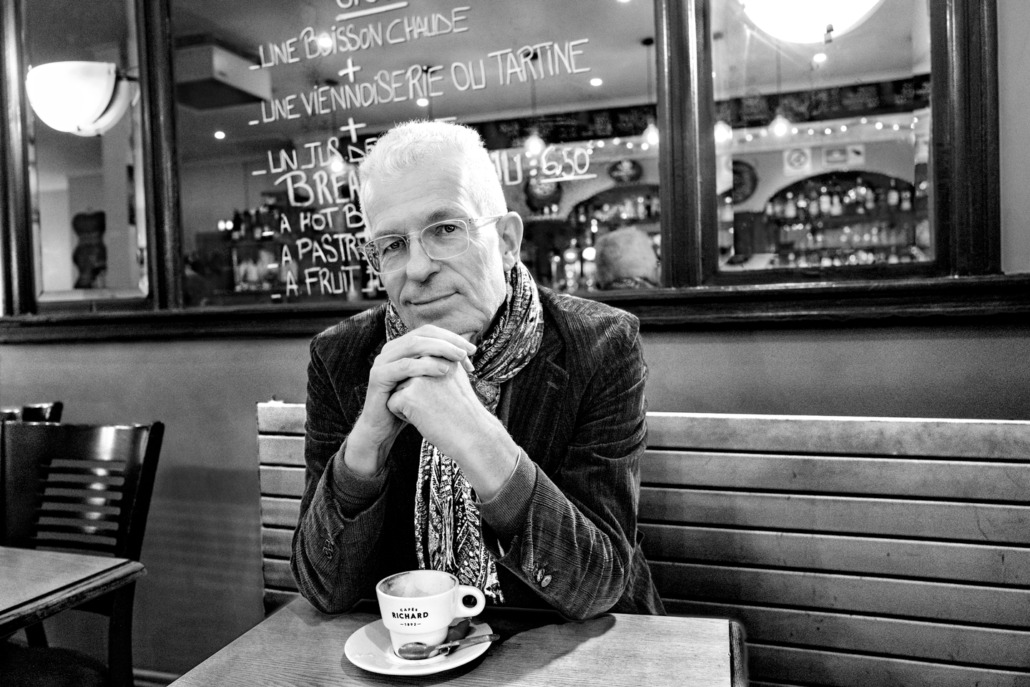

Anne Morelli | Brasserie Verschueren, Brüssel

Foto: Alain Barbero | Text: Anne Morelli | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Ich habe mich für dieses Treffen mit Alain Barbero in der Brasserie Verschueren verabredet. Ihr Geschäftsführer, Bertrand Sassoye, ist mir sympathisch und wir teilten eine Reihe von Ideen. Doch eines Tages trennten sich unsere Wege …

Ich habe 100 Mal in meinem Leben gegen die Banken und ihre Betrügereien gedonnert, indem ich gesagt habe: „Man sollte denen eine Bombe reinwerfen“.

Trotz dieser Behauptung habe ich es nie getan, aber Bertrand Sassoye schon!

Die Gruppe, der er angehörte (die „Cellules communistes combattantes“) achtete darauf, nur die wenig vertretbaren Symbole des Kapitalismus anzugreifen: Unternehmen, die Waffen produzierten, Banken, Räumlichkeiten der NATO oder der Gendarmerie, das Rekrutierungsbüro der Armee. Diese Anschläge (etwa zwanzig) waren so geplant, dass sie niemals Unschuldige treffen sollten.

Doch am 1. Mai 1985 führt ein Übermittlungsfehler zum Tod von zwei Feuerwehrmännern.

Die Gruppe wird Ende desselben Jahres verhaftet und 1988 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Als das Datum ihrer möglichen bedingten Haftentlassung erreicht ist, bleiben sie jedoch bis 2000 und 2003 in Haft.

Mörder, die Frau und Kinder getötet haben, werden nach sieben oder acht Jahren Haft wegen guter Führung freigelassen, aber sie mussten beweisen, dass sie ihren Ideen abgeschworen hatten.

Vielleicht durch eine öffentliche Erklärung, dass der Kapitalismus von nun an moralisch sei?

Ich bin einem ganz anderen Weg als sie gefolgt.

Durch das Unterrichten an der Universität und die Populärwissenschaft der Kämpfe der Vergangenheit versuchte ich, ganze Generationen (1200 Studenten besuchten jedes Jahr meinen Kurs über historische Kritik an der Universität Brüssel) für kritisches Denken und Handeln zu sensibilisieren.

Meine Art, bei jungen Menschen die Samen gegen Verzweiflung und das Gefühl der Ohnmacht, die sie allzu oft befallen, zu säen.

Interview mit der Autorin

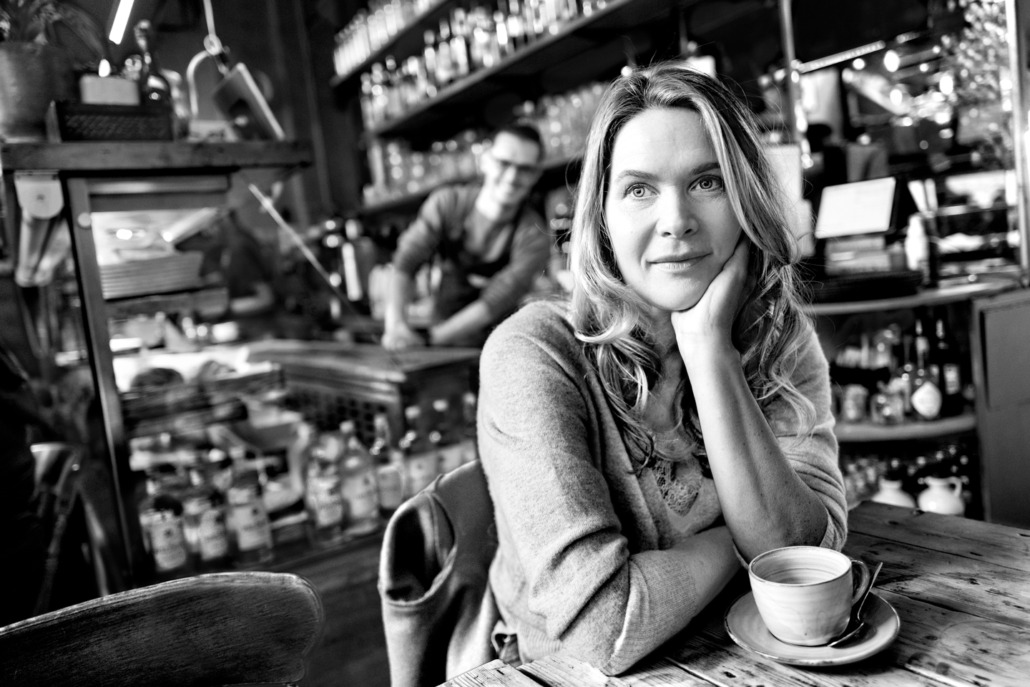

Wie können wir angesichts der Weltlage noch gemütlich in einem Café sitzen?

Anne Morelli: Während Tausende unschuldiger Menschen aus ihrem angestammten Land vertrieben, deportiert, bombardiert, ausgehungert und ermordet werden, vor unseren Augen, kann es sicherlich unpassend erscheinen, sich gemütlich in ein Café zu setzen, um dort sein Lieblingsgetränk zu genießen.

Aber das Café kann auch – fernab der Überwachung durch unsere Mobiltelefone – ein Ort der Begegnung, des Gesprächs, der Entwicklung von Projekten sein. Ein Ort des Widerstands gegen lügende Medien, gegen mitschuldige Politiker. Ist die Französische Revolution etwa nicht in Cafés gereift?

Kann Literatur noch die Welt retten? / Warum noch schreiben und lesen?

AM: Tausende von Büchern – und sei es nur auf Französisch – werden zu jedem „literarischen rentrée“ veröffentlicht. Und jedes Jahr werden Hunderttausende von Exemplaren dieser Bücher in den Reißwolf geschickt.

Jeder Autor glaubte, ein geniales und einzigartiges Werk geschrieben zu haben.

Der „Markt“ des Verlagswesens hat nur die „rentablen“ Bücher behalten, die ihre Werbung zum Erfolg führt.

Künstliche Intelligenz ist, wie es scheint, in der Lage, Romane zu schreiben. Ich bezweifle das nicht (die Regale der Buchhändler sind voller Unsinn), aber wird sie mit „Krieg und Frieden“ konkurrieren können? Bescheiden gesagt, ich freue mich, dass einige meiner Bücher einen politischen Einfluss hatten: gegen die nationalistische Dummheit zum Beispiel, die in jedem Land die Geschichte verdreht, um sich selbst als besonderes Volk darzustellen.

Oder um die Leser vor Kriegspropaganda zu warnen, indem sie deren immer ähnliche, immer wirksame Mechanismen entlarvt.

Kann es eine literarische Sprache für Aktivismus geben? Oder ist das (bei dir) getrennt?

AM: Es gibt keine spezielle Sprache für den Aktivismus, aber für ein breites Publikum verständlich zu schreiben und zu sprechen ist unerlässlich, wenn man seine Ideen verbreiten will. Das bedeutet nicht, dass man seine Gedanken extrem vereinfachen muss, aber man muss sie so ausdrücken, dass sie gehört werden. Eine Anstrengung, die nicht alle „Intellektuellen“ auf sich nehmen …

BIO

Anne Morelli ist Historikerin und Honorarprofessorin an der Universität Brüssel (ULB).

Die von ihr herausgegebenen Sammelbände bieten eine andere Geschichte als die klassische Version des Nationalismus: die Geschichte der Rebellen, der Subversiven, der Ausländer, der emigrierten Belgier und Kriegsflüchtlinge … Ihr kleines Buch „Principes élémentaires de propagande de guerre“ (Elementare Prinzipien der Kriegspropaganda) ist zu einem Klassiker geworden, der regelmäßig aktualisiert und in acht Sprachen übersetzt wurde, darunter Japanisch und Esperanto.