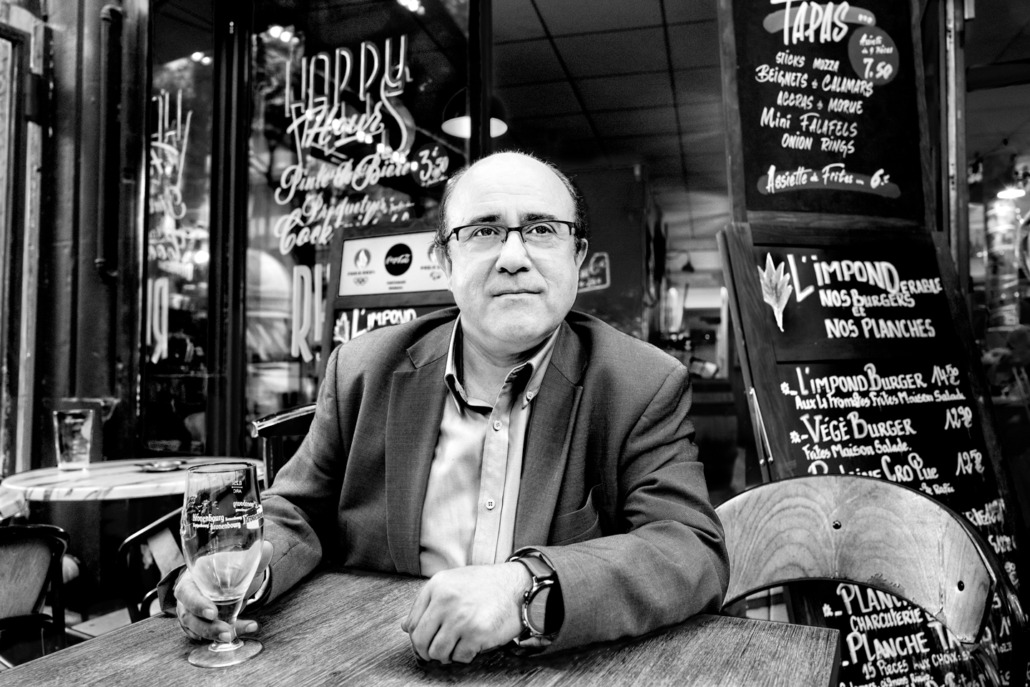

Watson Charles | Café associatif La Commune, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Watson Charles | Übersetzung aus dem Französischen: Georg Renöckl

Café de La Commune libre d’Aligre

In einem gleichzeitig schlichten und atypischen Dekor beschert das Café La Commune denjenigen, die auf ein Glas oder zum Diskutieren kommen, heitere Ruhe inmitten des Lärms und des erstickenden Geruchs, die Paris kennt. Vor der mit Plakaten tapezierten Wand, die zur Revolte oder zum Kampf gegen die Ungerechtigkeiten aufrufen, erzählt mir Guillaume von seinem nächsten „Poesie in Freiheit“ genannten Abend, den er einmal pro Monat im Café organisiert. Er lädt Menschen hierher ein, um ihre Gedichte vorzulesen oder auch um Brel oder Ferrat zu interpretieren. Sie an diesem Ort zu befinden ist die beste Möglichkeit, dieser Welt zu entkommen, die wir mitleidslos als schlecht oder als grotesk verurteilen. La Commune ist der Ort, durch den ich die Welt aufgeladen von Melodien wahrnehme, und wo ich länger bleibe, um der Stimme dieses Mannes zuzuhören, der von anderswo kommt und mir von seinem Exil erzählt, von seiner langen, beinahe fantasierten Reise, oder um meinen Kaffee an einer Schulbank zu trinken, während ich einen Blick in die Ecke der Bar werfe, die auch als Küche dient, mit ihren an der Wand hängenden Geräten und dem Kellner mit seiner metallisch-rauen Stimme, der seine Gäste und die Bewohner des Viertels warmherzig empfängt. Der Großstadtlärm rund um das Café d’Aligre erinnert mich an Port-au-Prince. Dieser Ort, an den ich regelmäßig komme, um Freunde zu treffen, ist die Tür geworden, durch die ich die Welt betrete, und ich verirre mich dort tatsächlich. Auf dem alten, an der Wand stehenden Klavier spielt ein Mann Noten, als würde er die diskrete und schöne Stimme einer Frau begleiten, die ein Lied aus ihrer fernen Heimat summt, das von der Arbeit der Menschen auf den Feldern erzählt. In meinem Heft beginne ich meine Gedichte niederzuschreiben, um das Bild dieses gleichzeitig einfachen und erhebenden Moments festzuhalten.

Interview mit dem Autor

Welche Bedeutung haben die Dichtung und das Schreiben von Romanen?

Watson Charles: Ich glaube, dass die Dichtung und der Roman, wie ich es immer gesagt habe, eine der künstlerischen und intellektuellen Formen sind, die uns erlauben, die Realität und das menschliche Wesen in seiner umfassendsten Dimension zu erfassen. Ich lehne jede Hierarchisierung der Genres ab, wie das historisch seit der Antike festgelegt wurde. Auf diese beiden literarischen Genres zurückzugreifen erlaubt es mir, die Welt in ihrer Gesamtheit zu begreifen. Es stimmt, dass ich durch die Dichtung zur Literatur gekommen bin, aber ich räume auch der Fiktion größte Wichtigkeit ein.

Kann man heute von Engagement in der Literatur sprechen?

WC: Wenn auch das Engagement in der Literatur historisch betrachtet zu einem bestimmten Zeitpunkt als Infragestellung der Souveränität eines Landes und seiner dominanten Kultur aufgetreten ist, so ist es heute nichtsdestoweniger durch die Federn von Schriftstellern präsent, die die Ungleichheiten der kapitalistischen Gesellschaft kritisieren. Ich denke, dass das Schreiben für einen Schriftsteller ein politischer Akt ist. Der Blick, den er auf die Wirklichkeit wirft, erlaubt es, die Welt zu hinterfragen und zu verändern. Ich glaube, Schreiben ist ein Katalysator, der den Menschen sowohl ein individuelles als auch kollektives Bewusstwerden ermöglicht.

BIO

Watson Charles hat Literatur an der École Normale Supérieure von Port-au-Prince (Haiti) studiert. Er ist Autor des Sammelbandes Seins noirs (éditions Aethalidès 2022), des Romans Le ciel sans boussole (éditions Moires 2021), der im Rahmen des Prix Senghor du premier roman francophone et francophile mit einer « Mention spéciale » ausgezeichnet wurde, sowie des Novellenbandes Le Goût des ombres (éditions Unicité 2024), für den er den Preis Christiane Baroche de la Société des Gens de Lettres erhielt.