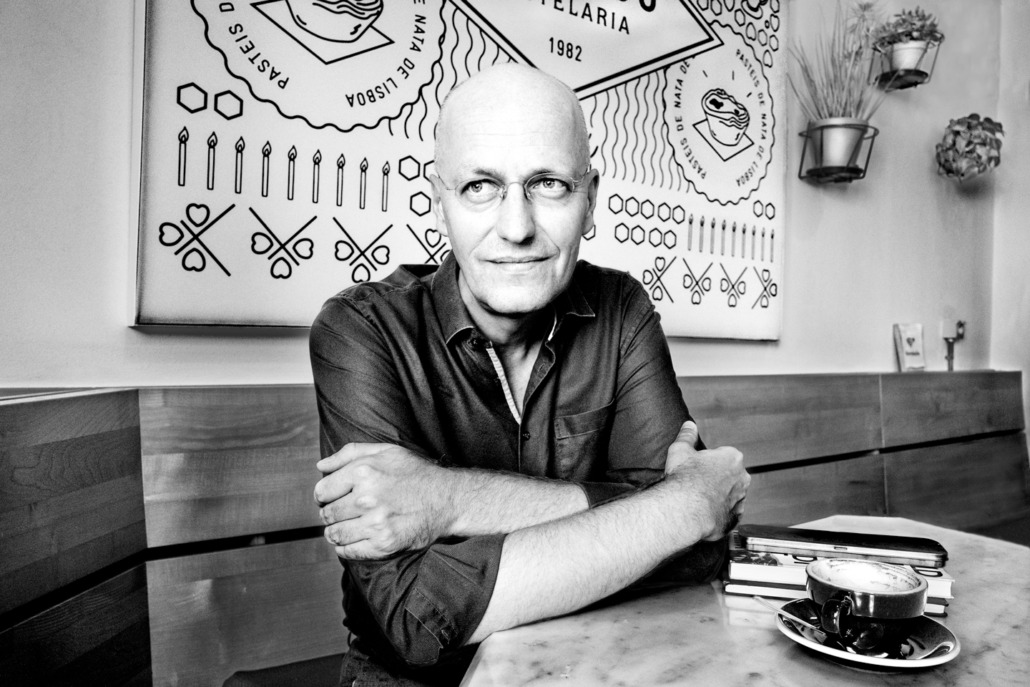

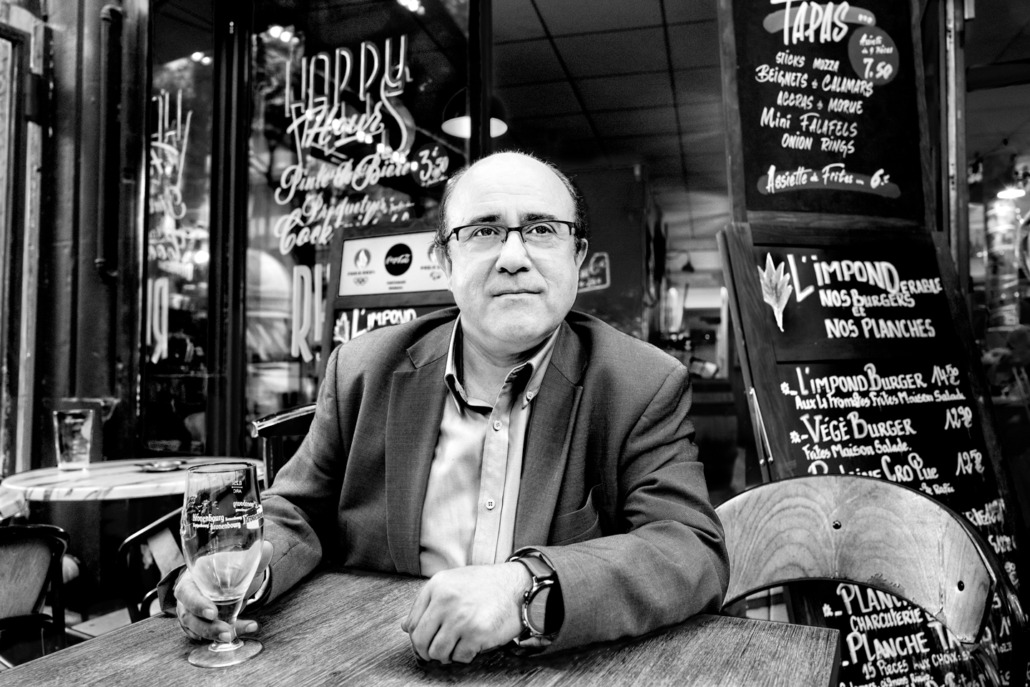

Serge Deruette | Le Ropieur, Mons (Belgique)

Photo : Alain Barbero | Texte : Serge Deruette

Le bistrot Le Ropieur, sur la grand-place de Mons, mais sur un coin. Ou si l’on préfère, sur un coin, mais sur la grand-place. Au cœur de la ville mais désaxé. Simple et discret : l’antidote à la grandiloquente et pharaonesque gare de Mons. L’antre d’une faune bigarrée, tout à la fois modeste et haute en couleurs. Une tanière d’artistes, de glandeurs, de causeurs, d’étudiants, d’hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, qui se côtoient et se mélangent. Et du matin au soir, faisant partie des meubles « l’homme au chapeau plein de plumes et aux sandales pleines d’orteils ». Des tables de cuivre gravées de ses dessins, de ceux de Poliart et d’autres artistes locaux. Une fresque murale peinte par Marat aussi. L’esprit du Batia y plane : le Batia moûrt soû (mort saoul : « le Bateau Ivre », en bon français rimbaldien), la gazette satirique du coin !

À Mons, c’est mon stam café. Un repaire sans trop de repères, où tout est aussi son contraire. On s’y retrouve entre potes et on se retrouve soi-même. En y rencontrant au hasard de qui s’assied dans son voisinage, c’est soi-même que l’on rencontre. S’y enfermer est libération. Un lieu sans surprises, mais non sans des découvertes. Si l’on y a ses habitudes, elles sont toujours peuplées d’imprévus, au point où l’habitude est d’y espérer l’imprévu.

Espace de repos fait d’agitation, d’animation faite de calme, on y entre pour mieux sortir, de soi et de la routine. On s’y pose, on s’y repose, on s’y expose. Et si l’on y échange des idées, c’est pour affiner les siennes – quoique… On s’y ressource, mais pas que d’eau : on s’y grise. Et si l’on y assomme – parfois, ou souvent, c’est selon –, on y plane aussi.

Et puis, il y a de l’Orval – pas du vieux, n’exagérons rien, c’est très difficile à trouver – mais au moins du tempéré, comme il sied de le boire, pour qui sait l’apprécier.

Interview de l’auteur

Quelle est pour toi l’importance de l’histoire ?

Serge Deruette : On répond habituellement qu’elle aide à comprendre le présent. Mais quelle histoire ? L’histoire des « grands hommes » ou celle des masses populaires ? Et quel présent ? Celui des belles valeurs si satisfaisantes de démocratie (laquelle ?), de liberté (pour qui ?), de Droits humains (lesquels et pour qui ?)… ou celui des rapports de forces, celui des violences, des oppressions, des guerres que ces belles valeurs masquent d’autant plus opaquement qu’elles sont bruyamment invoquées, et celui des luttes pour s’en libérer.

Et celle de l’enseignement de l’histoire ?

SD : Enseigner pour moi, c’est armer mes étudiants pour qu’ils soient, non des intellectuels au-dessus de la mêlée, mais au service des masses. Montrer que l’histoire n’est pas celle des valeurs ni des idées (mon cours d’histoire de la pensée politique est celui de l’histoire des conditions matérielles de leur émergence et de leur évolution), mais celle des classes et des luttes entre elles.

Où te sens-tu chez toi ?

SD : Dans le monde des gens simples, celui des pauvres et des opprimés, le monde d’où je viens et auquel je reste fidèle. Dans la lutte pour un monde meilleur, celle des masses travailleuses, et dans la solidarité avec les peuples que l’on écrase, que l’on réprime, que l’on humilie.

BIO

Serge Deruette est né et a vécu sa jeunesse à La Louvière ouvrière, terre belge de charbon. S’il enseigne à l’Université de Mons (l’UMONS) l’histoire contemporaine et celle des idées politiques, c’est en tant que résilient, comme contestataire de la pensée mainstream : l’histoire vue d’en bas, celle des masses laborieuses qui la font. Il contribue aussi à faire connaître les idées de Jean Meslier, ce bon curé athée, matérialiste, communiste et révolutionnaire du début du siècle des Lumières.