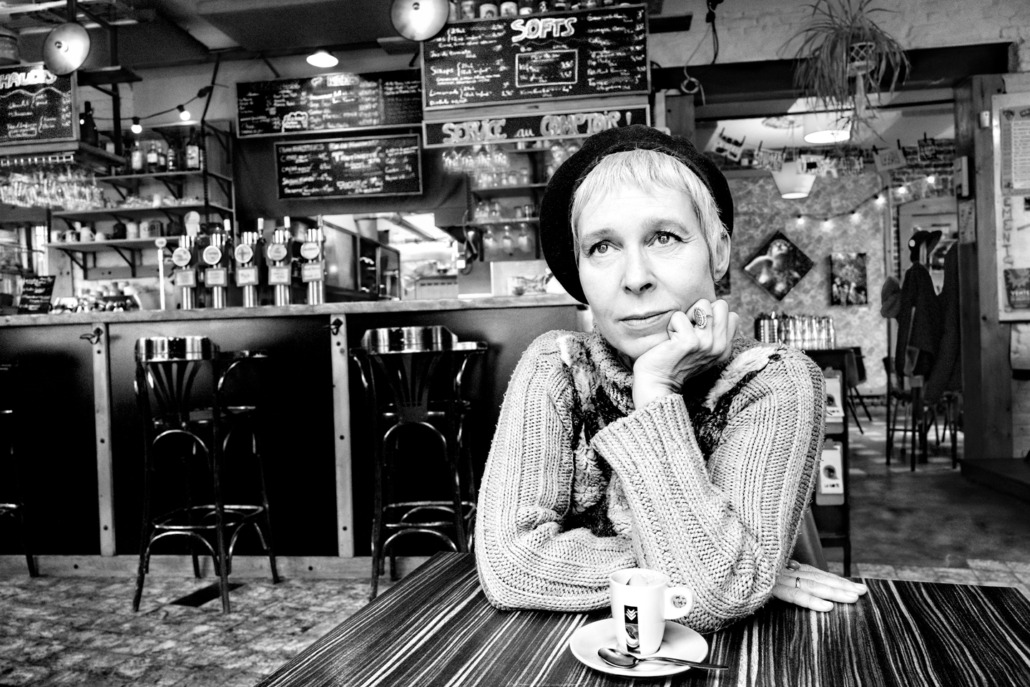

Bénédicte Vidaillet | Tok’ici, Lille

Photo : Alain Barbero | Texte : Bénédicte Vidaillet

Au Tok’ici

Dans ce monde de grands toqués au pouvoir, heureusement, y a le Tok.

Des toques, ici, on en trouve. Pas étoilées, mais qui nous mettent des étoiles plein les yeux. Bao, tahchin, soupe won ton et sauce tarator, cromesquis ou waterzooï. Dis-le : tu en as déjà plein la bouche.

Toque, entre. Pas de cheminée mais des sourires, des saluts, un petit verre, quelques mots et souvent plus.

Et si tu es un peu toqué, tu peux aussi trimballer tes tocs au Tok. Aligner ta chaise de bar sur les joints de carrelage du sol, franchir le seuil deux fois plutôt qu’une, te signer avant toute gorgée : ça te donne juste un style, on n’en fait pas tout un plat.

Et tok !

Interview de l’auteure

Comment littérature et engagement trouvent écho en toi ?

Bénédicte Vidaillet : Je n’aime pas ce que devient ce monde. Alors plutôt que de pleurer ou d’enrager seule, je milite et je crée des assos, avec d’autres, pour défendre un parc dans la banlieue lilloise, puis une grande friche au centre de Lille, d’une urbanisation folle qui nous exproprie de nos histoires, de nos souvenirs, de nos liens sensibles avec nos lieux de vie. Et qui détruit chaque jour un peu plus le monde vivant, animal et végétal. Et j’écris : des manifestes, des coups de gueule, des essais. Ecrire et agir sont pour moi intimement liés.

Quelles sont tes aspirations ?

BV : En militant, nous essayons de défendre et d’inventer autre chose que la ville et la vie auxquelles nous assigne le régime de ces experts qui urbanisent « pour notre bien ». Nous exprimons notre quête d’un monde qui corresponde davantage à nos aspirations, à nos désirs, à notre conscience. Un monde qui nous donne envie d’être en vie, que nous pouvons habiter avec nos corps, nos sens, nos sensibilités.

Pour quel monde ?

BV : Au fond, nous voulons des choses simples et essentielles : un air respirable, une eau potable sur le long terme, des terres épargnées pour nous nourrir, de la beauté ; à portée de nos pas ou de nos roues de vélo, nous voulons sentir les rythmes de la nature, voir pousser un chou ou un arbre, nous émerveiller, rencontrer, discuter, apprendre, faire des expériences, être en mouvement.

Nous sentir vivants

BIO

J’aime les mots. Pas étonnant que je sois devenue psychanalyste. Et que j’écrive aussi, des articles, des livres. Certains sont traduits, en italien ou en anglais. Le dernier s’appelle : Pourquoi nous voulons tuer Greta – Nos raisons inconscientes de détruire le monde (érès, 2023).