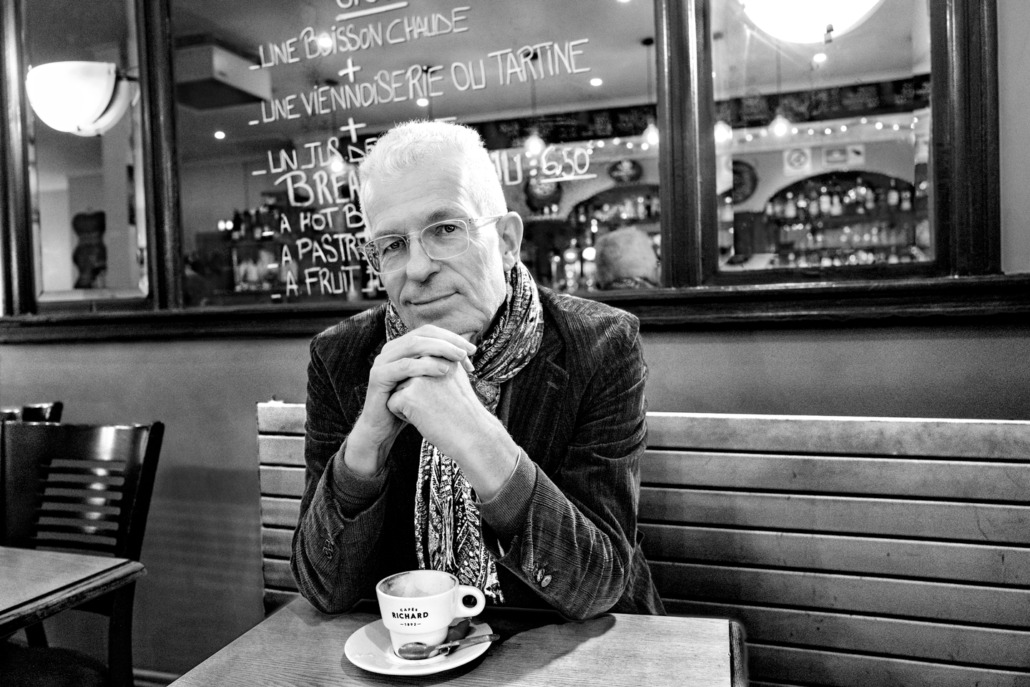

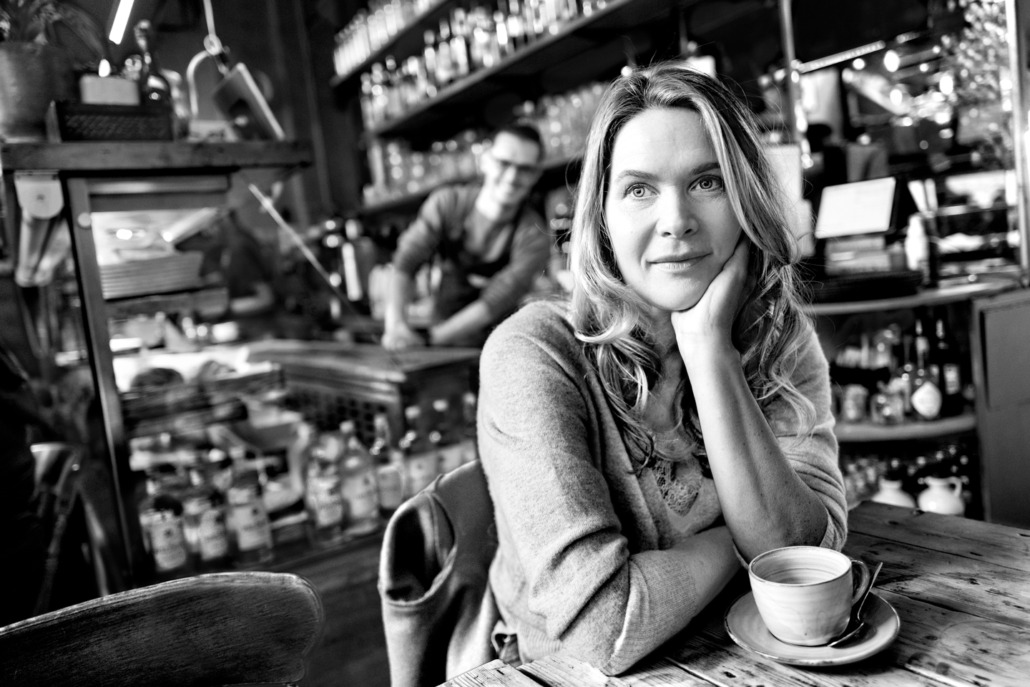

Beata Umubyeyi Mairesse | La Diplomate, Bordeaux

Foto: Alain Barbero | Text: Beata Umubyeyi Mairesse | Übersetzung aus dem Französischen: Martina Jakobson

Es gibt Orte, deren bloßer Name die Erinnerung an einen bestimmten Augenblick hervorrufen, so erging es mir mit dem Teesalon „La Diplomate“. Dabei ging ich dort nur sporadisch hin. Das erste Mal beeindruckte mich der Teesalon 2014. Ich war mit zwei Freundinnen verabredet, um ihnen ein Projekt vorzustellen, das mir schon lange am Herzen lag: in Bordeaux einen afro-karibischen Lesezirkel ins Leben zu rufen. Es war Spätsommer, und diese Marguerite Duras-Atmosphäre, gedämpft und kühl (wegen der Steinmauern der Altstadt-Gebäude), das schien wie geschaffen für eine flammende literarische Unterhaltung. Sie teilten meine Leidenschaft und unsere unterschiedliche Herkunft bot einen unendlichen Horizont an Lesestoff. Ich war hochschwanger und deshalb vereinbarten wir, dass die Treffen des neuen Buchclubs im Herbst beginnen sollten. Mein Sohn kam am nächsten Tag zur Welt, und der Lesekreis wurde im November gegründet.

Ich ging wieder in den Teeladen „La Diplomate“, um Tees und Kräutertees zu kaufen, hatte aber keine Zeit mehr, um zu verweilen, und so schwor ich mir, es nachzuholen, wenn die Kinder älter wären. Ich verließ den Laden mit Duftsäckchen, deren Namen von Städten aus aller Herren Länder den Hauch der großen weiten Welt verströmten und deren Besitzer diese poetische Beschreibungen hinzugefügt hatten. Am meisten liebe ich diese hier wie:

Kigali (Grüner Rooibos, Eisenkraut, Orangenschalen, ganze Himbeeren, Johannisbeeren, Ringelblumenblüten, Passionsblume, Apfelstücke): „Land der tausend Hügel, der endlich wiedergefundene Frieden, eine Hommage an die Zärtlichkeit der Seele, in der die Weiblichkeit Mutter und Licht ist“.

Sansibar (Grüner Tee Sencha, Erdbeerstückchen, ganze Himbeeren, Rosenblätter und Rosenknospen): „Afrika, Asien, die Feluken warten auf die Abfahrt nach Ceylon, die Segel blähen sich“.

Interview mit der Autorin

Was kann die Literatur tun?

Beata Umubyeyi Mairesse: Als ich mit dem Schreiben meines ersten Buches begann, bin ich in einem Text von Zadie Smith über David Foster Wallace auf diese schöne Antwort gestoßen, die ich mir zu eigen gemacht habe „Gute Literatur ist dazu da, gestörte Menschen zu trösten und bequeme Menschen zu stören“.

Wie wichtig sind Kaffeehäuser für dich?

BUM: Es ist ein uneingelöstes Versprechen. Ein Buch, ein Tee, wiedergefundene Zeit.

Wo fühlst du dich zu Hause?

BUM: Dort, wo mich niemand fragt, woher ich (in Wirklichkeit) herkomme.

BIO

Beata Umubyeyi Mairesse ist in Ruanda geboren und aufgewachsen.

Sie hat 15 Jahre lang Projekte zur Gesundheitsprävention in Frankreich und im Ausland koordiniert.

Seit 10 Jahren veröffentlicht sie Kurzgeschichten, Gedichte und mehrfach ausgezeichnete Romane. Zuletzt erschienen: ein Album für junge Leser (Peau d’épice, Éd. Gallimard jeunesse, 2023), ein Gedichtband (Culbuter le malheur, Éd. Mémoire d’encrier, 2004) und eine Erzählung, Le Convoi (Flammarion, 2024). Letztere wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Prix de l’essai France Télévision und dem deutsch-französischen Franz Hessel-Preis.