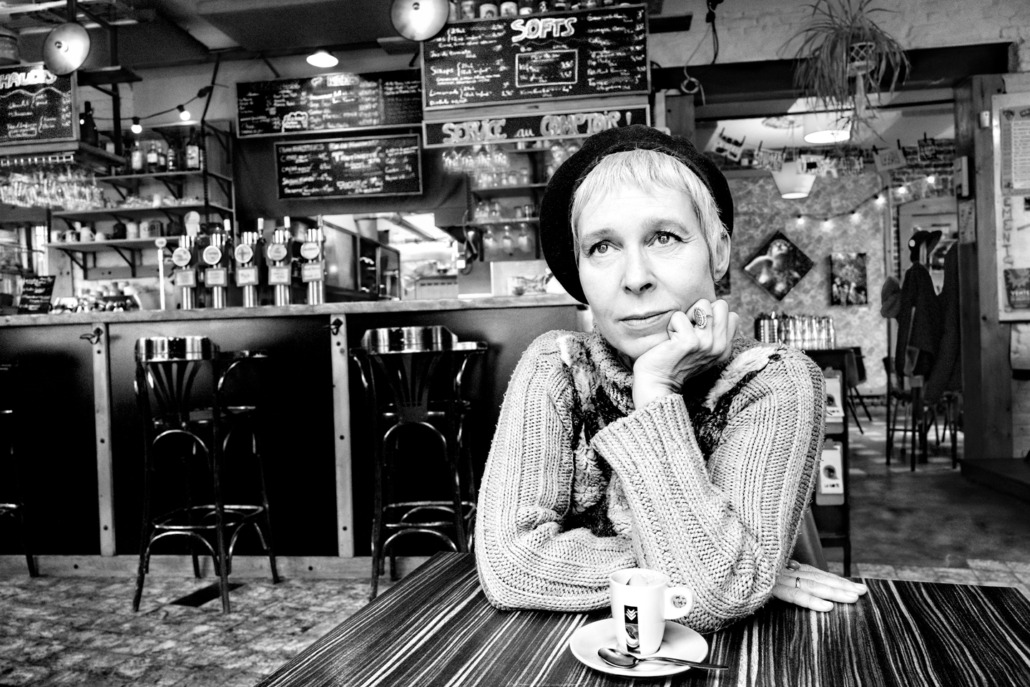

Anicée Willemin | Brasserie Le Cardinal, Neuchâtel (Suisse)

Foto: Alain Barbero | Text: Anicée Willemin | Übersetzung aus dem Französischen: Yla von Dach

Heute habe ich nichts getan. Aber Vieles hat sich in mir getan. Roberto Juarroz

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Eines Tages im Februar 2024, eines Tages im Januar 2025. Raumzeitliche Verwerfung. Von Neuenburg nach Lausanne, dann zurück nach Neuenburg, ins Café, das ich ganz besonders mag, das *Cardinal*.

Jugendstil, barockes Ambiente, Lileengrün, Grünspangrün, minzgrüne Kacheln, goldkupfergondelnde Blumen, wundersame Landschaften, Vögel – fein ziselierte Kraniche und Pfauen. Eine Grafik, fast wie von Hokusai.

Sich gut fühlen, sich hier gut fühlen.

Zu jeder Stunde, wenn die Zeit kommt, wenn die Zeit da ist.

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Café Auftakt zur Begegnung, Café Auftakt zu jeder Begegnung.

Eine imaginierte, unvordenkliche, unbeschreibliche Begegnung.

Moment der Gnade in sich selbst und ausserhalb von sich selbst.

Frenetische Beobachtung, getrennte Zeit.

Zu jeder Stunde, wenn die Zeit kommt, wenn die Zeit da ist.

Wenn der Geist da ist, wenn der Geist kommt.

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Moment der Einberufung, Moment in der Schwebe.

Ein Anflug von «Der Himmel über Berlin», das Verlangen nach etwas Hörbarem, etwas Sagbarem, nach etwas, was man schreiben könnte.

– Dieses Café gefällt mir ganz besonders gut, ich fühle mich von seinem Dekor repräsentiert. –

Anmutige Vögel, Wildblumen, imaginäre Blüten, grazile Sonnenblumen.

Ich bin ganz durcheinander von all dem Kachelgrün.

Ein Ort für Tagträumereien.

Ein von Grün durchwirkter Ort wie eine bezaubernde Apnoe.

Frenetische Beobachtung, gemeinsame Zeit.

Ich drehe mich um / der Flieder blüht. (Gilbert Trolliet)

Narcissus poeticus

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Wenn der Geist da ist, wenn der Geist kommt.

Zu jeder Stunde, wenn die Zeit kommt, wenn die Zeit da ist.

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Historisches Pastell, wie ein Bonbon von einst – neu belebtes Bonbon. Grün. Grün wie mein Traum.

Aus meinem Traum bin ich in deinen gekippt

Als Begleitung im Hintergrund: La Grâce et la Rencontre von Colette Nys-Mazure, erschienen im Februar 2024 bei Éditions POESIS, in der Reihe Habiter poétiquement le monde.

Interview mit der Autorin

Wie können wir uns angesichts der gegenwärtigen Weltlage noch gemütlich in ein Café setzen?

Anicée Willemin: Um nicht den Boden unter den Füssen zu verlieren. In einer stillen und/oder lärmenden Dringlichkeit.

Warum noch schreiben und lesen?

AW: Schritt für Schritt dem goldenen Pfeil folgen, dem roten Faden. Demjenigen, den man sich für sich wünscht. Demjenigen, den unsere Schritte sich für sich wünschen. Die Schritte sind ein Gedanke. Die Schritte sind eine Schrift. Die Schritte sind eine Lektüre. Pfeil und Faden. Faden und Schritte. Diejenigen, die man gerne kommen sähe. Diejenigen, von denen man sich wünscht, sie kommen zu sehen. Kommen sehen. Sehen, was kommt. Faden und Pfeil. Schritte und Faden. Kommen sehen.

Ist das Café (oder das Café, das du gewählt hast) eher ein Rückzugsort, ein Ort der Besinnung oder ein Ort der Versammlung?

AW: All diese Facetten in verschiedenen Momenten. Manchmal bloß eine davon. Manchmal gerade die andere. Manchmal bloß die dritte. Manchmal noch eine andere. Manchmal all diese Facetten miteinander vermischt, in einer vollständigen Symbiose. Ich mag diese Idee einer aneinander, ineinander gefügten Pluralität, die so ein Ganzes bildet. Und sich erinnert. Und sich erhebt. Sich erhebt angesichts der Ungerechtigkeit der Welt. Der große Aufstand. Rückzug, Besinnung, Sammlung und Versammlung. – Man kann das Gefühl haben, in sich hineinzusinken und einen Augenblick meditativer Besinnung erleben, während man zugleich in vielfältiger Begleitung ist und sich versammelt, seine eigenen Stücke zusammensammelt. – Das Café ist ein Schritt an sich. Das Café ist Schritte in sich. Und aus sich hinaus.

BIO

Anicée Willemin ist a-ni-c. Sie ist und wird, was sie gerade wird. Getragen vom dröhnenden Atem des Absoluten hat sie den Blick vor allem auf poetisch-fragmentierte Räume gerichtet und ihre Musik genährt, während diese sie nährte. Sie kommt aus einem kleinen Juradorf und ist eine frische Vierzigerin, die sich durch Feld und Wiesen tollt und tummelt und ohne Unterlass das Leben ausprobiert, desgleichen das Leben des grünenden Schreibens. Ihr erster Gedichtband, Les balcons étaient comme des roses d’eau entêtantes (Die Balkone waren wie betörend duftende Wasserrosen) ist im März 2023 bei den Editions du Griffon in Neuenburg (Schweiz) erschienen.