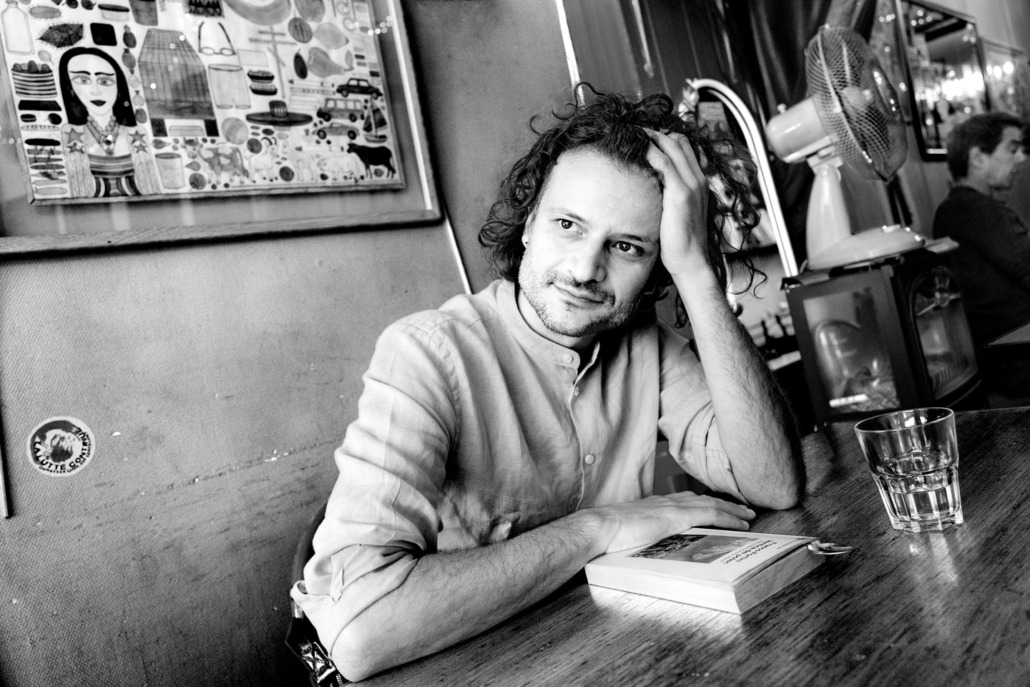

Angelo Vannini | Bistrot littéraire Les Cascades, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Angelo Vannini | Übersetzung aus dem Französischen: Kurt Ryslavy

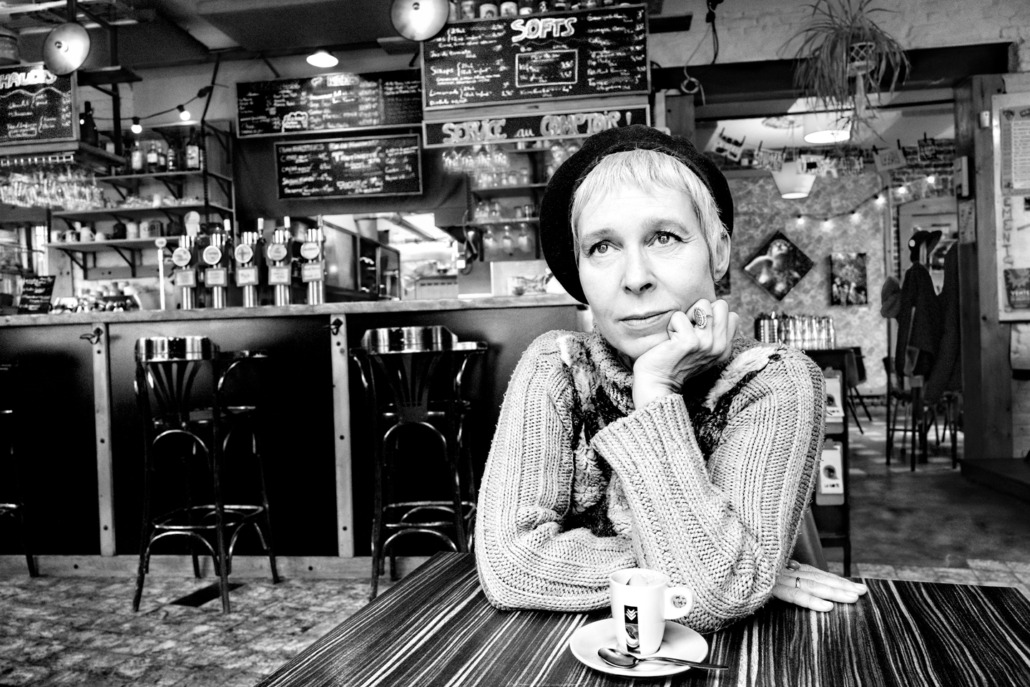

Das Literaturcafé Les Cascades ist ein Ort, den ich sehr mag, weil ich hinter ihm ein politisches Projekt des Widerstands gegen die Gentrifizierung sehe, eine einfache und entschiedene Ablehnung der kapitalistischen Ausbeutung. Caroline, die Besitzerin, hält die Preise bewusst niedrig. Der Ort wird vor allem von Leuten aus der Nachbarschaft und von jungen Schauspielern frequentiert, die in einer Theaterschule gleich nebenan studieren. Für mich ist es ein wertvoller Ort. Auch wenn die Atmosphäre sehr lebhaft ist, schaffe ich es immer wie durch Zauberei, mich in meine Arbeit zu vertiefen: lesen, schreiben, übersetzen. Gibt es wirklich Grenzen zwischen diesen drei Tätigkeiten? Vor einigen Tagen las ich in Les Cascades und versuchte, die Gedichtsammlung eines in Tokio lebenden Freundes aus dem Japanischen ins Italienische zu übersetzen. Und ähnlich wie Fortini mit Brecht kamen mir Verse in den Sinn, die von seinem Schreiben inspiriert waren:

dato che fotografavi la bella crudeltà

con un filo di formicolio

rinasceva un senso di museo

dopo Richter Pasolini Nakagami

cercando vicoli perduti

per la penisola di Kii

tutto il dolore del pensare

senza smalti né cammei ti fingo

ogni fine di genealogia

dal paesaggio non più mobile

da du die schöne Grausamkeit fotografiert hast

mit einem leichten Prickeln

wurde ein Sinn für Museen wiedergeboren

nach Richter Pasolini Nakagami

auf der Suche nach verlorenen Gassen

auf der Halbinsel Kii

all der Schmerz des Denkens

ohne Emaille und Kameen forme ich dich

jedes Ende einer Genealogie

aus einer Landschaft, die nicht mehr beweglich ist

Interview mit dem Autor

Kann Literatur noch die Welt retten?

Angelo Vannini: Du sagst „noch”, und ich frage mich, ob sie das jemals getan hat. Wahrscheinlich nicht. Aber ich kenne Menschen, die durch Literatur gerettet wurden, ich glaube, ich habe in meinem Leben mindestens drei oder vier davon getroffen. Das reicht mir.

Wie können wir angesichts der Lage in der Welt noch gemütlich in einem Café sitzen?

AV: Das können wir nicht. Jedenfalls nicht „gemütlich“. Ich muss sagen, dass ich seit einiger Zeit nichts mehr gemütlich tun kann, und vielleicht ist das auch besser so.

Wo fühlst du dich zu Hause?

AV: Nirgendwo. Aber ich komme langsam zu der Überzeugung, dass genau das vielleicht die eigentliche Voraussetzung dafür ist, irgendwo zu Hause zu sein. Lange Zeit habe ich in Worten gelebt, weil ich nicht in der Welt leben konnte; heute sehe ich, dass sogar Worte manchmal unbewohnbar werden. Das ist ein Glück. Denn genau das ermöglicht es uns, gerecht zu sein – oder zumindest danach zu streben –, ohne in dem einzuschlafen, was wir zu sein glauben. Weißt du, mit der Zeit habe ich gelernt, dass man auch mit den Augen schreiben kann, dass die Menschheit zugleich grausam und sanft ist und dass wir alle gleichermaßen – wenn auch auf unterschiedliche Weise – für diese Grausamkeit und diese Sanftheit verantwortlich sind.

BIO

Angelo Vannini ist ein italienischer Schriftsteller, der in Paris lebt. Er ist Autor des Gedichtbands Fogli di sosta (2023), des Romans Stoffe da Shiga (2022) und der poetischen Meditation L’intermissione dei cigni. Cinquantanove giorni alla frontiera della letteratura (2017). Seine Theaterstücke, die er auf Italienisch, Französisch und Englisch verfasst hat, wurden in Mailand (La Triennale), Paris (Centre Pompidou, Panthéon, Mairie du 5e arrondissement) und New York (La MaMa Theatre) aufgeführt. Er leitet die Gedichtsammlung „la lumière obstinément” für den italienischen Verlag Affinità elettive.