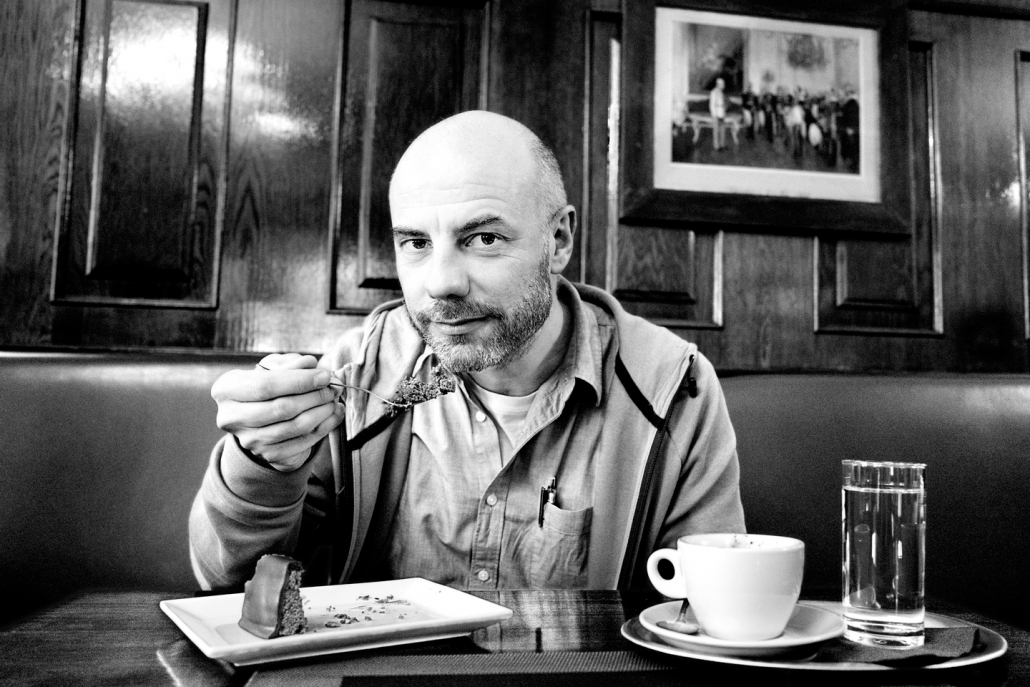

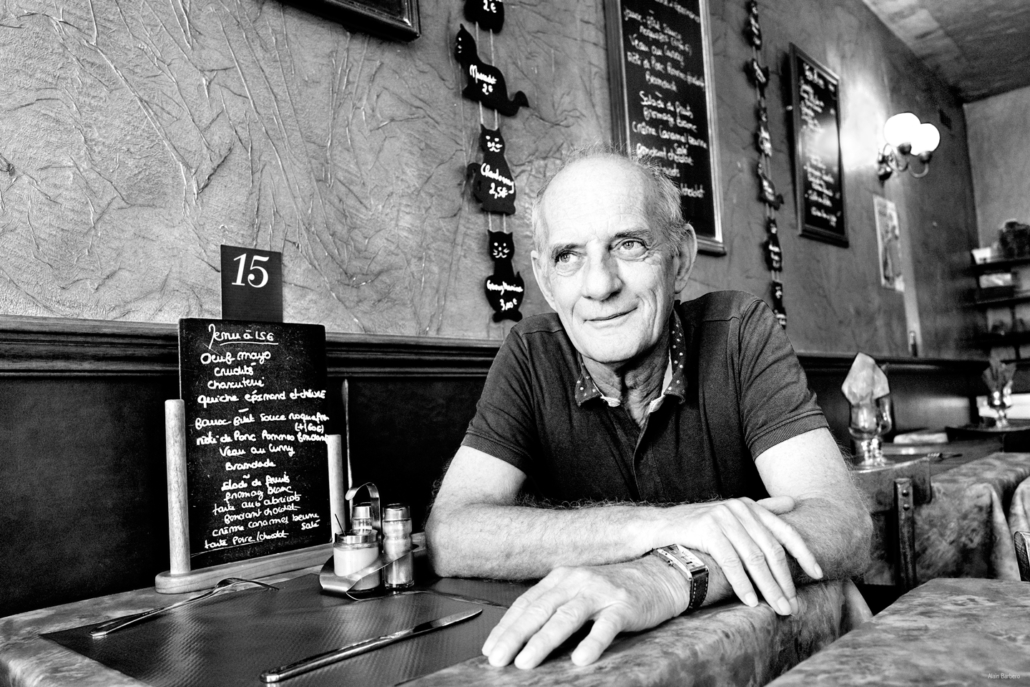

Johanna Hansen | Petit Rouge, Düsseldorf

Photo : Alain Barbero | Texte : Johanna Hansen | Traduction : Sylvie Barbero-Vibet

Les mouches de beauté ce soir-là

sont une douzaine d’huîtres.

Elle pense ainsi plaire,

ou tenir sous les bras parfumés les rênes

d’assertions, à travers lesquelles ne passe aucun chemin

qui ne soit plus long qu’une simple évocation.

Autour du cou un collier de perles.

L’envie doit au moins lui accorder cela.

Elle a des jambes élancées à sa place

qui plaisent toujours.

Elle fait claquer ses talons, carrés,

à ses bottes, aux pieds de table,

sous les lustres.

En face d’elle, il donne un cours accéléré en haussement d’épaules,

prend d’un rien une longueur d’avance,

veut tout garder sous contrôle, alors qu’elle tente

de respirer avec les yeux,

sans perdre la vue d’ensemble.

Elle aimait bien servir l’été dans de la porcelaine blanche.

L’été entier.

Son souhait, en quelque sorte : ne rien gâcher.

Ni la pochette.

Ni le hochement de tête familier.

Ce sentiment d’être pris en flagrant délit

quand les émotions ne demandent qu’à sortir.

D’un œil exercé, dans le miroir derrière le bar,

elle fait briller sa langue.

Comme une seconde peau.

Interview de l’auteure

Que signifie la littérature pour toi?

Johanna Hansen : Un espace de liberté pour laisser les pensées flâner. Dans toutes les situations de la vie. Notamment en cas d’insomnies. De perplexité. Elle apporte aussi consolations et connaissances. Loisirs. Mais avant tout : Espace pour les sentiments, les mots, l’air.

Que représentent les cafés pour toi ?

JH : Ils ne représentent plus autant pour moi, depuis que la culture des cafés avec laquelle j’ai grandi et où on se retrouvait avec des amis pour parler de tout et de rien, a disparu de tant d’endroits et pas seulement de ma ville, au profit de chaînes pour les cafés à emporter.

Pourquoi as-tu choisi le café Petit Rouge ?

JH : Le Petit Rouge est le trait d’union idéal entre café, gâteaux et cuisine de bistrot, chansons et peintures originales. Un bel endroit, intime, au coin de la rue, que j’aime bien fréquenter quand j’ai une soudaine envie de changer de décor ou de rencontrer quelqu’un. Malheureusement ce petit café peu conventionnel n’a pas survécu au lockdown. Je le regrette beaucoup.

Que fais-tu quand tu n’es pas au café ?

JH : Dans la journée, je passe beaucoup de temps dans mon atelier, je peins ou j’écris. Pendant les pauses, je me balade le long du Rhin, je lis, le soir je regarde la télé ou facebook et je m’immerge régulièrement dans Youtube avec mes écouteurs pour regarder des contenus littéraires et musicaux. J’organise mon travail et fais toutes les choses du quotidien. Parfois j’invite des amis à la maison. Petites escapades de temps en temps pour aller à des lectures ou expositions ou autres événements culturels. Elles apportent des touches de couleur dans ma vie.

BIO

Johanna Hansen a passé son enfance en Basse-Rhénanie. Elle a étudié l’allemand et la philosophie à Bonn. Diplômée d’état 1er et 2ème niveau. A d’abord été journaliste et enseignante. Elle a commencé en 1991 ses activités artistiques.

Auteure et peintre. Depuis 1993, elle a fait de nombreuses expositions et publié de nombreux ouvrages depuis 2008. Dernière parution. « Zugluft der Stille », aux éditions offenes Feld en 2020. En 2019, elle a remporté le prix littéraire Postpoetry de la région de Rhénanie-Nord-Westphalie.

Depuis 2013, elle publie la revue littéraire WORTSCHAU.

www.wortschau.com

En collaboration avec des musiciens, compositeurs et artistes vidéastes sont nées des performances, films poétiques et projets réunissant littérature, musique et images.