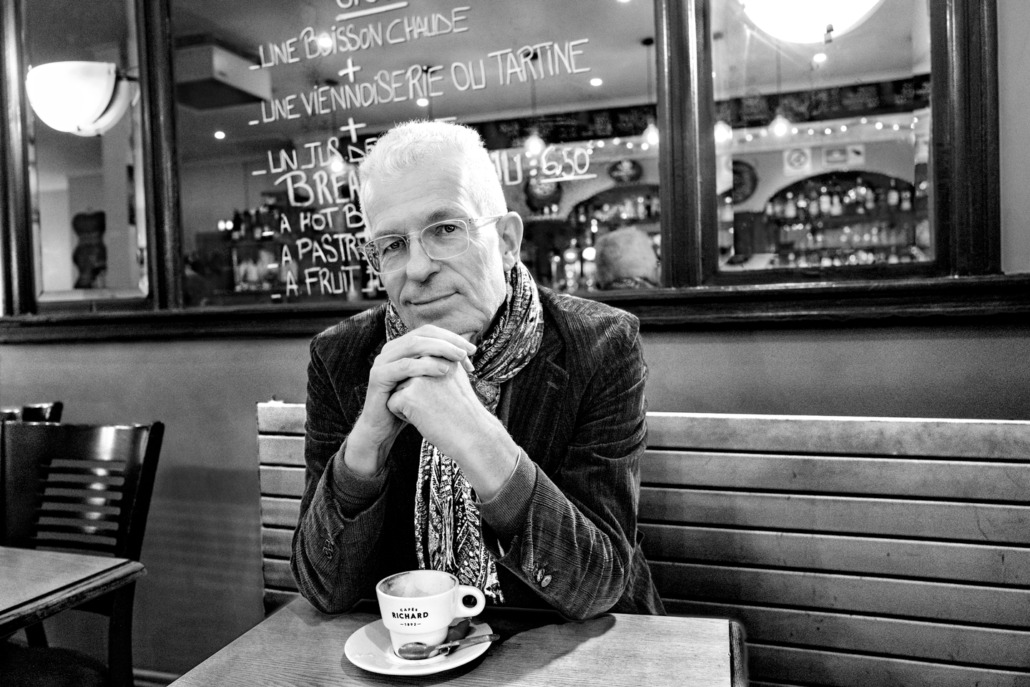

Stephen Clarke | Les Eiders, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Stephen Clarke | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Ich liebe es zu reisen, neue Orte zu entdecken, unseren Planeten zu erforschen. Ich suche ständig nach neuen Stränden, um Bodyboarding zu machen. Eines meiner größten Vergnügen ist es, mit meiner Maske und meinem Schnorchel im tropischen Meer zu tauchen, um das Unsichtbare zu sichten – die unter der Oberfläche versteckten Fische und Korallen.

Aber gleichzeitig mag ich auch zu Hause im 19. Arrondissement sein, den gleichen Tee zum Frühstück trinken, die gleiche Amsel (ein Weibchen mit schokoladebraunem Gefieder), die jeden Tag den Innenhof besucht, beobachten.

Früher ging ich jeden Morgen in das gleiche Café und ließ mich an der Theke nieder. Ich brauchte nicht mal etwas zu bestellen. Ich sagte Bonjour und bekam einen Espresso. Dort begegnete ich wie immer den Nachbarn, Jacqueline und Michel, die seit Jahrzehnten im Viertel wohnen. Getrennt. Jacqueline lebt mit ihrem Ehemann in den Hochhäusern gegenüber, Michel mit seiner Freundin in einer der Straßen da vorne.

Sie beschrieben mir das Leben hier vor dem großen Abriss in den 80er Jahren. Ich erzählte ihnen meine Abenteuer als englischer Schriftsteller in Paris – und besonders interpretierte ich die letzten Kapitel des Epos von der englischen Königsfamilie.

Dann, gleich nach dem Lockdown, wurde dieses Café von neuen Besitzern abgekauft, die all diejenigen verabscheuen, die es wagen zu lange mit nur einem Getränk an der Bar zu schwatzen. Also boykottieren wir es.

So bin ich ein bisschen nomadisch in meinem Viertel. Es gibt die gewohnten Begegnungen nicht mehr. An Markttagen gehe ich da lang. An sonnigen Tagen auf eine der Terrassen dort. Mittags komme ich regelmäßig hierher, ins Eiders, ein Café, wo die Besitzer gastfreundlich sind, wo das Tagesgericht in Ordnung ist und ich mein Glas Chardo bekomme ohne es bestellen zu müssen. Das schafft Kontinuität im Leben.

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Stephen Clarke: Ablenken und informieren. Zum Lachen bringen, wenn möglich. Allem voran kommunizieren. Die nettesten Bemerkungen, die meine Leser gemacht haben: „Am Ende Ihres Buches sagte ich mir, dass die Welt doch nicht so schlecht ist“; „ich fände es schön, wenn Geschichte an der Schule so gelehrt würde, wie Sie sie erzählen.“

Ich lese meine Texte – Romane und Essays – immer wieder laut, um sicherzugehen, dass der Rhythmus stimmt, die Sätze nicht zu lang sind, die Gedanken fließen.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

SC: „Café“ als Getränk ist für mich lebenswichtig. Vor dem ersten Kaffee des Tages funktioniert mein Gehirn nicht. Das Café als Institution ist also zunächst mal meine Tankstelle. Dann ist es ein Ort, wo ich mich gerne mit Freunden und Nachbarn treffe, um herauszufinden, was so in der Welt passiert.

Wo fühlst du dich zu Hause?

SC: Überall und nirgends. Ich passe mich schnell an einen neuen Ort an, ich nehme schnell neue Gewohnheiten an, trotzdem werde ich mich immer ein bisschen wie ein Outsider fühlen. Denn als ich neun Jahre alt war, verkündigte meine Mutter mir und meiner Schwerster eines Morgens, dass wir „abreisen“, und ich habe meine Freunde nie wiedergesehen.

BIO

Stephen Clarke ist ein Pariser Engländer und ein englischer Pariser. Er ist Autor von etwa zwanzig Büchern, die in etwa zwanzig Sprachen übersetzt sind. Von seinem ersten Roman „Ein Engländer in Paris“ wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Sein erstes Geschichtsbuch „Liberté, Egalité, Fritten zum Tee: Warum die Engländer Frankreich erfunden haben“ war Nummer 1 in England und hat ein Museum in Frankreich inspiriert, das Centre Culturel de l’Entente Cordiale, im Château d’Hardelot.

Er spielt Bass und komponiert Chansons.