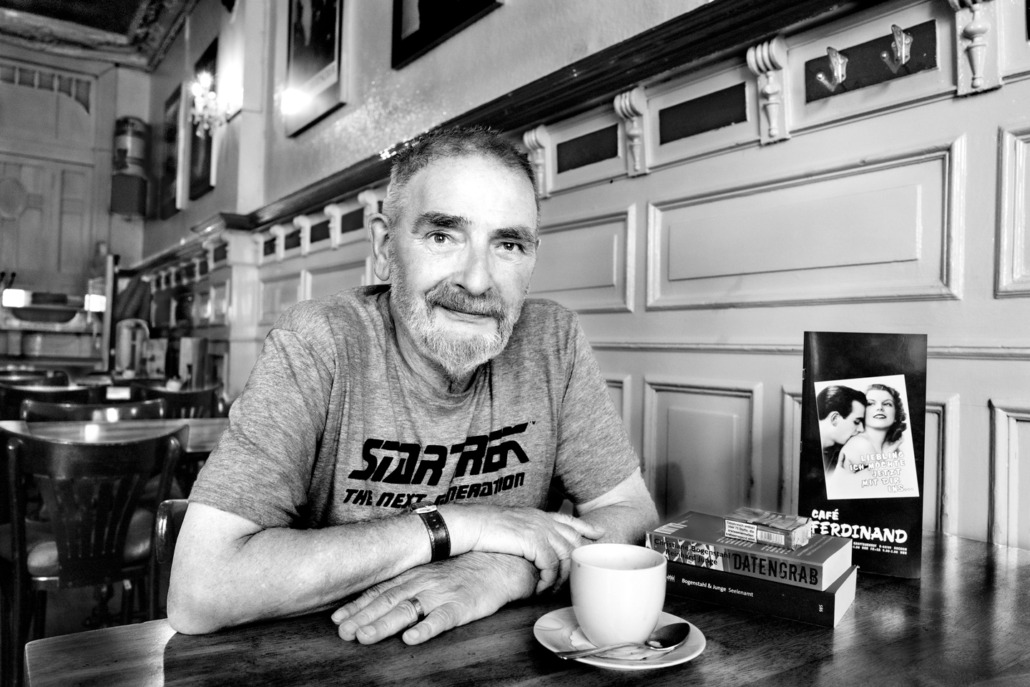

Guillaume Métayer | Le Select Montparnasse, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Guillaume Métayer | Übersetzung aus dem Französischen: Andreas Unterweger

Im Café Select

Ich sitze auf der Terrasse des Sélect, und es ist spät, sehr spät, als ich glaube zu sehen, dass eine kleine Nähmaschine auf dem Boden vorbeifährt. Ganz rund ist sie und winzig, nicht größer als der Bizeps eines kleinen Großmauls. Der Muskel bewegt sich, als ob nichts dabei wäre, im gleichmäßigen Rhythmus eines Reißverschlusses, eines Elektroautos, ohne je davon abzuweichen. Diese Gleichmäßigkeit ist seine Zauberformel für Unsichtbarkeit. Seine Vogel-Strauß-Politik. Ab und zu stoppt der Zipp, um dann ganz plötzlich wieder, aber ohne Ruck, weiterzufahren. Diese aufmerksame Schneiderin flickt da im Stillen, ganz auf ihre Arbeit konzentriert, etwas unter den Tischen, repariert ein Stück Welt im Hintergrund. Die Maschine erstarrt, fährt wieder los, wie ein Spielzeugauto, das sich selbst aufzieht. Sie erscheint ebenso erratisch wie regelmäßig, als ob der Mechanismus verrückt spielte. Andererseits wirkt sie alles andere als kaputt. Im Gegenteil, sie ist völlig glatt, von einem perfekten Hellgrau, ohne Muster. Von ihrem aufmerksamen, pünktlichen Hin-und-her geht eine Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit aus. Ich stelle mir vor, dass sie – indem sie immer eines nach dem anderen ansteuert: Stuhlbein nach Stuhlbein, dann die Körner des Langustenrisottos, das zur Kippe verkohlte Pommes, einen Krümel Brot –, etwas auf den Boden zeichnet, etwas, das nur von oben sichtbar ist. Sie erledigt die Arbeit einer unauffälligen Müllsammlerin wie ein automatisierter Staubsauger, und ich bin stolz darauf, diese Mischung aus Roboter und Klabauter wahrgenommen zu haben. Paris ist noch voll von diesen Kleinereignissen, diesen kleinen Wundern, Skandälchen, für die man wie eine müde Katze nur halb die Augen öffnet. Schon heute Morgen war ich da, in meinem Lieblingscafé: als der Angorakater des Besitzers, ein pensionierter Jäger, über die Bar-Relings von Tisch zu Tisch strolchte. Dieser Oger lungert zu dieser Stunde wohl irgendwo weiter oben herum, in einem der himmlischen Stockwerke dieses Feen-, dieses Kaffeehauses. Keinerlei Aufmerksamkeit schenkt er der potenziellen Beute hier, dem kleinen Däumling, der von Brösel zu Brösel segelt, um einen Großen Bären darzustellen, dessen schlaftrunkenem Faden ich zu folgen versuche, ohne daran zu glauben.

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Guillaume Métayer: Alles, und zwar mehrfach. Sie kann die Welt erschaffen und wieder erschaffen, ohne Unterlass. Aber all das geschieht im Plural und im Konjunktiv, und das macht es erträglich.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

GM: Sie flößen mir ein bisschen Angst ein, wie Treibsand: die Angst, nicht mehr zu wissen, wo man zu Hause ist. Daher besuche ich sie nicht so häufig, wie ich wohl sollte. Natürlich trinke ich Kaffee mit Freunden und Kollegen, aber es ist nicht wirklich meine Gewohnheit, im Café zu arbeiten. Ich mag das Select, weil sein zeitloser Chic wie eine Nicht-Zeit wirkt, die Freundlichkeit seiner Kellner und die Abwesenheit von Musik wie ein Nicht-Ort. Ich fühle mich beschützt von dieser Zeitlosigkeit.

Wo fühlst du dich zu Hause?

GM: In gewissen Métro-Zügen, zu gewissen Jahreszeiten. Ich sitze und warte, bis die Bahn aus dem Untergrund steigt und wieder über der Seine schwebt, vorbei an den Haussmann’schen Balkonen… Dann drehe ich den Kopf, genau in jenem Moment, in dem in der Zahnlücke zwischen zwei Gebäuden der Taj Mahal des Montmartre als Silhouette auftaucht. Das billige Parfum, das in der Luft liegt, erinnert mich an die Sonntage meiner Jugend. In solchen Momenten gibt es nichts Komfortableres als einen Klappsitz.

BIO

Guillaume Métayer ist Lyriker, Übersetzer und Literaturhistoriker. Sein letzter Gedichtband, „Mains positives“, ist eben bei Rumeur libre éditions (2024) erschienen. Seine Texte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Er selbst überträgt zahlreiche mitteleuropäische Stimmen ins Französische, sowohl zeitgenössische wie István Kemény, Aleš Šteger, Krisztina Tóth oder Andreas Unterweger als auch romantische und moderne wie Attila József, Ágnes Nemes Nagy, Sándor Petőfi sowie die Gedichte von Friedrich Nietzsche und Arthur Schopenhauer.