Foto: Alain Barbero | Text: Tristan Ranx | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Wenn ich mich recht erinnere, als ich Gymnasiast war, hatten wir unser Café, etwa wie unser „QG“, Stammcafé, und ich nehme an, das ist nicht eine rein französische Tradition, denn diese Café-Kunst wird in Europa und außerhalb geteilt, außer in England, wo die Pubs gegenüber Gymnasiasten offensichtlich feindlich eingestellt sind.

Traditionell gab es, lange vor den Cafés, die Tavernen; wie Perez-Revertes Figur Hauptmann Alatriste, der die Taverne „des Türken“ in Madrid besuchte, die sich nicht von den Tavernen der drei Musketiere unterscheidet.

Ein Café ist eine Universität „in taberna“, man lernt dort alles, das Beste wie das Schlechteste, was immer am besten zusammenpasst, genau wie Alkohol und Poesie, die Trunkenheit und der Roman, indianischer Rauch, die Schwaden des Film noir, der Jazz und der Ohrwurm.

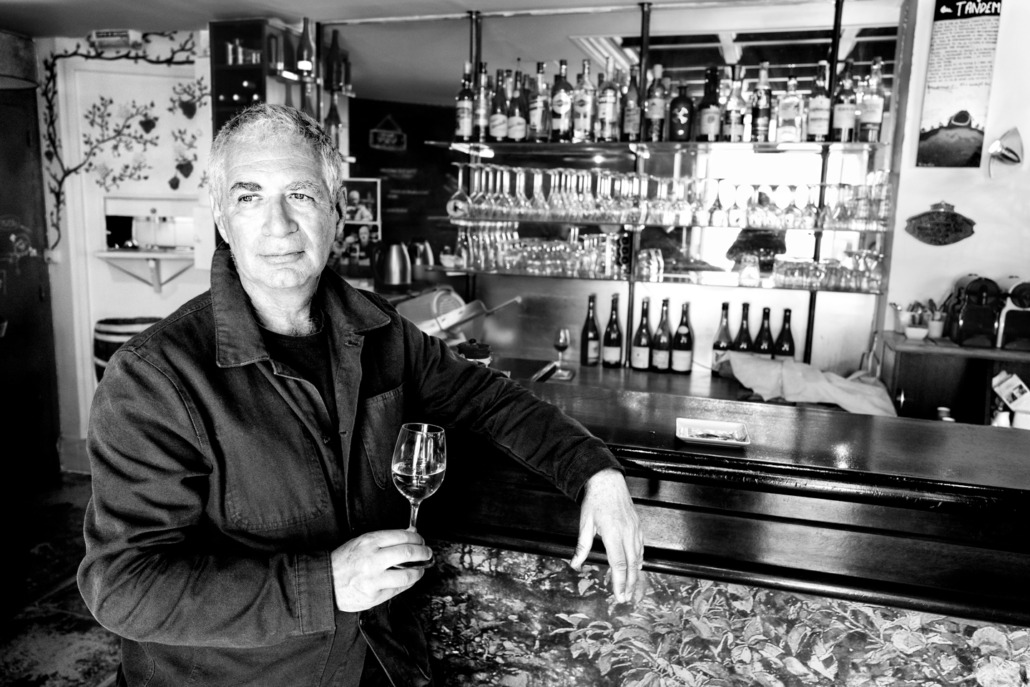

Das Le Progrès ist mein aktuelles Café und hier erfahre ich immer das Beste und das Schlechteste, Verführung oder Abwesenheit, Abenteuer oder Langeweile, und die kommenden Nächte, so wie die, die in der Vergessenheit der Pariser Partys verbracht wurden.

Le Progrès ist ein literarisches Café, wenn man so will, wie alle Cafés, denn in allen Cafés gibt es Verrückte und Betrunkene; selbst wenn sie Heraklit oder Platon heißen, sind sie weder deren Avatare noch deren Schüler.

Ein Café muss zuerst ein Pfeiler sein, eine Stütze, ein Fels in Raum und Zeit. Stellen wir uns vor, es handelte sich um das Tigillum Sororium des Janus-Kultes, Janus, der Gott des Anfangs und des Endes, der Wahlmöglichkeiten und Ausgänge. Die Worte „Approche, Approche“ (Komm näher, komm näher!), die sich virtuell hinter der Bar befinden, scheinen auf eine Art Verflechtung zweier Universen hinzuweisen, die für die Wagemutigen sichtbar sind. Das Verb „approcher“ (annähern) meint „im Begriff sein, an einen Ort zu gelangen“. Das ist der Grund für den „Progress“.

Das Le Progrès ist meine „Taverne des Türken“ und auch, wenn ich dort nicht auf Quevedo treffe, so finde ich dort Musen, Vorübergehende und Menschen guten Willens, Anonyme, Freunde und Phantome.

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Tristan Ranx: Die Literatur bewirkt, in den allermeisten Fällen, nichts, nicht mehr als Erdnüsse zum Aperitif. Aber im besten wie im schlimmsten Falle, kann sie die Zukunft beeinflussen, verändern, erschüttern und entflammen. Dafür braucht man keine Preise oder kritische Anerkennung. Kleine Romane wie Tarzan oder Zorro können, wie Umberto Eco bemerkte, moderne Mythen für die kommenden Jahrhunderte schaffen, dort wo bewundernswert gut geschriebene Literaturpreise innerhalb von sechs Monaten im Papierkorb landen werden.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

TR : Die Cafés, seit der Französischen Revolution, wo die Ideen der Aufklärung verdeckt zirkulierten, die Cafés von Turin und Genf, wo Garibaldi die Einigung Italiens vorbereitete, die dadaistischen Cafés von Zurich, die Schwabinger Cafés in München, wo Otto Gross Gusto Gräser und Erich Mühsam traf, die Cafés von Buenos Aires, wo Che Guevara lernte, die Voraussetzungen für seine revolutionäre Bestimmung am Schopfe zu packen. Unter diesen Umständen sollten Cafés in jedem Land der Welt verboten werden. Und in Wahrheit sind sie das bereits, denn nach und nach verschwinden sie, werden durch Pappbecher-Filialen und Überwachungskameras ersetzt.

Wo fühlst du dich zu Hause?

TR : In einem Café in Belgrad, Budapest oder Cluj-Napoca, unter anderen Cafés und anderen Städten, mit „Le Mondes des Ā“ von Vant Vogt vor mir. (ich habe vor, es wieder zu lesen)

BIO

Tristan Ranx ist ein französischer Schriftsteller und Journalist. Er studiert Geschichte an der Pariser Universität VII. Er wohnt in Transsilvanien, wo er an der Universität Cluj Napoca den Zirkel von Professor François Breda (Breda Ferenc) – genannt „der letzte Transsilvanier“, spezialisiert auf ungarisches Theater – kennenlernt und regelmäßig besucht. 2016 erhält er mit seiner These über den Mythos von Eldorado ein Doktorat für Geschichte an der Universität von Oradea.

Er beginnt für verschiedene Zeitschriften wie Supérieur inconnu und Bordel zu schreiben, sowie Artikel für Libération, Standard, Chronic’art Technikart und Transfuge. 2009 veröffentlichte Ranx seinen ersten namhaften Roman La cinquième saison du monde über die letzten Piraten der Adria in Fiume 1919. In seinem Schreiben zeichnet er sich durch das Verflechten von Abenteuer und Reisen, Gelehrtheit und Immersion aus, vor allem in Nuevo Dorado (Gallimard, 2021), wo er die Suche nach der goldenen Stadt als Bericht einer Reise erzählt, die durch die äquinoktialen Wälder von Guyana führt, auf den Spuren der Eroberer.

Tristan Ranx spielt auch heute noch eine aktive Rolle durch seine literarischen Chroniken im Transfuge Magazin.