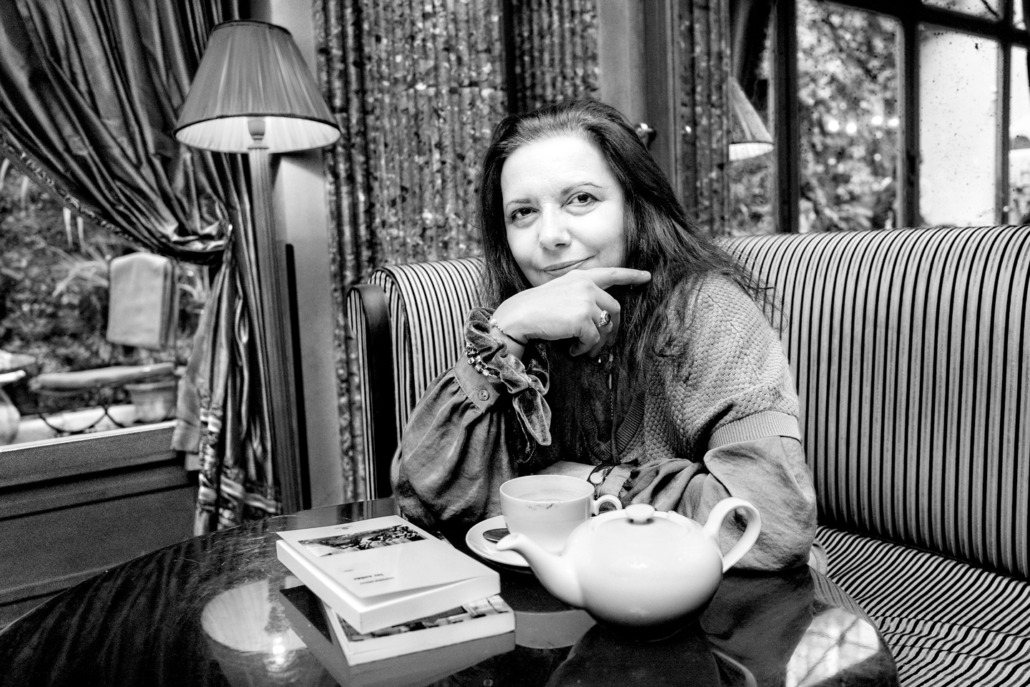

Laurence Biava | Wilde’s Lounge, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Laurence Biava | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Die Atmosphäre im l’Hôtel war cosy an diesem 6. Mai. Du hast schon am Tisch sitzend auf mich gewartet. Eine Stunde lang tauschten wir uns aus, um uns kennenzulernen, erstellten einen Überblick über unser Leben und unsere literarischen Aktivitäten. Eine olé olé-Geburtstagsfeier junger Leute, die ständig durch den Hauptteil des Salons wanderten, übertönte unsere Stimmen, unsere Vertraulichkeiten. Von der Außenterrasse her tauchten in regelmäßigen Intervallen neue Ankömmlinge auf: sie stellten sich in einem Selfie-Gewitter zur Show. Selbst die Anwesenheit eines Hundes, ziemlich selten an diesem für seine gedämpfte Atmosphäre bekannten Ort, trug zum allgemeinen Trubel bei und gab unserem charmanten Abseits-Gespräch eine andere Färbung. Das amüsierte uns. Es stimmt, wir waren nicht mehr so in Ruhe, aber wir wischten die nachbarlichen Schändlichkeiten einfach beiseite. Ich erinnere mich nicht mehr, warum ich über mein Alter sprach, vom Wunsch, zu anderen immer offene Beziehungen zu pflegen, so wie zum Schreiben. Du hast über das Rituelle bei diesem feinen und vielseitigen Blog gesprochen, von seiner Gestaltung, von dieser methodischen Gründlichkeit bei jedem Treffen, von seinen Eigenheiten und den Aufnahmen. Dann hast du betont, dass die Autoren, auch wenn sie sehr respektvoll gegenüber deiner Vorgehensweise sind, dich manchmal mit Unvorhergesehenem konfrontieren. Ich betonte deine Großzügigkeit ebenso wie meine Freude darüber, mich dem Experiment zu unterziehen. Es ist nicht so oft, dass man sich auf diese Weise preisgeben kann, so ganz spontan, ungeschminkt. Wir breiteten verschiedene Überlegungen vor uns aus, zu fast allem, und ohne uns um die Überprüfung unserer Seelen zu kümmern, dafür aber um unsere Wahrnehmung des Gegenübers. Ohne Falsch, und wechselseitig, waren wir frei mit den Bildern, die an die Schrift der Stimme angepasst sind. Wir schrieben eine mosaikartige Welt. Danke für diesen der Zeit entrissenen Moment.

Interview mit der Autorin

Was kann Literatur?

Laurence Biava: Die Literatur kann hoffen, die Welt zu verändern: zumindest versteift sie sich darauf zu hoffen, und an diese Hoffnung zu glauben. Literatur zielt in erster Linie darauf hin, zu erziehen, denn sie erlaubt es jedem, sich von den Fiktionen anderer zu nähren. Als Kulturerbe ist sie oft Abenteurerin, mutig, sie betont die Werte, die Kultur und die Zivilisation eines Landes. Die Literatur dient dazu, Gedanken zu kommunizieren, Überlegungen, sie schreibt Feuilletons, Fiktionen, sie erzählt (Auto-)Biographien, sie führt dazu, Meinungen zu beeinflussen und zu fördern, sie zeigt einen Weg auf, oft existentiell, spirituell, philosophisch; sie erobert Seelen, schärft den Verstand, und verführt auch aus all diesen Gründen. Das Lesen diktiert mir, aus allen Bereichen auszubrechen, aus der Kontrolle, dem Gutmenschentum und der Vernunft. Ich lese, um frei zu bleiben. Es sind mehrere Postulate, die mich nicht loslassen, die mich total definieren: Was ist die Literatur anderes als ein gewaltiges Manifest, um zu sagen, wer man ist? Was ist Literatur anderes, als sein Leben herauszuschreien, einen persönlichen, nicht protokollierten Blick auf die Dinge auszudrücken? Was ist ein Schriftsteller anderes als jemand, der revoltiert, jemand, der Zeugnis ablegt, der die Wahrheit sucht, der versucht, sich die Zeit anzueignen, mit ihr zu reisen, sie zu besetzen, sie neu zu erfinden, sie sogar vorwegzunehmen? Was kann ein literarischer Text ohne die Inanspruchnahme von Symbolen, Fiktion, Poesie, und der Schriftsteller ohne die kohärente Organisation zwischen diesen drei Dingen? Um auszudrücken, zu entwerfen, darzustellen, braucht es einen Blick dafür. Es war Simon Liberati, der sagte, dass es der Blick ist, der eine Art Logik, Poesie, mitbringt. Die Literatur ermöglicht es, die vergessenen Winkel unserer Erinnerungsfelder wiederzufinden. Schreiben setzt den Versuch des Einschreibens in eine Ewigkeit voraus, und der Schriftsteller weist sich selbst an, das was nicht existiert, zu erfassen, was nicht wahrnehmbar ist, einzufangen. Seine Arbeit des Schreibens ist eine verschwommene Permanenz, die die Zeitgrenzen transzendiert. Für die Lektüre ist das Gleiche festzustellen. Lesen, einen Text verstehen, setzt zugleich das Feststellen der zeitlichen Distanz, aber auch den Versuch, diese zu überwinden, voraus. Das Gedächtnis ist eine Begegnung von Zeiten, die das Prinzip der Sukzession negiert. Gerade weil sie schwankt oder völlig desorganisiert sein kann, muss alle Literatur auf eine Art und Weise gelesen und gedacht werden, die zeitliche Kategorien obsolet machen. Der Wunsch nach Ewigkeit ist eine Ambition, die Ewigkeit ist eine Gnade.

BIO

Laurence Biava, von Beruf Juristin, Ex-Attaché im Parlament, arbeitet seit 17 Jahren in ihrer Eigenschaft als literarische Kritikerin in diversen Medien mit: Fréquences Paris Plurielles, Unidivers, Buzz Littéraire, Actualitté und Atlantico. Sie berichtet auch über literarische Veranstaltungen für die Agentur Post-Scriptum.

Sie hat 18 Bücher veröffentlicht und ist Agentin für Autoren und Künstler.

Parallel dazu ist sie Salonnière und Begründerin literarischer Veranstaltungen. Sie hat sieben literarische Preise ins Leben gerufen. In Kürze soll sie die Gründung des Salon littéraire des Deux Rives vollenden, mit dem Ziel, die Atmosphäre der barocken Salons von einst wieder zu beleben.