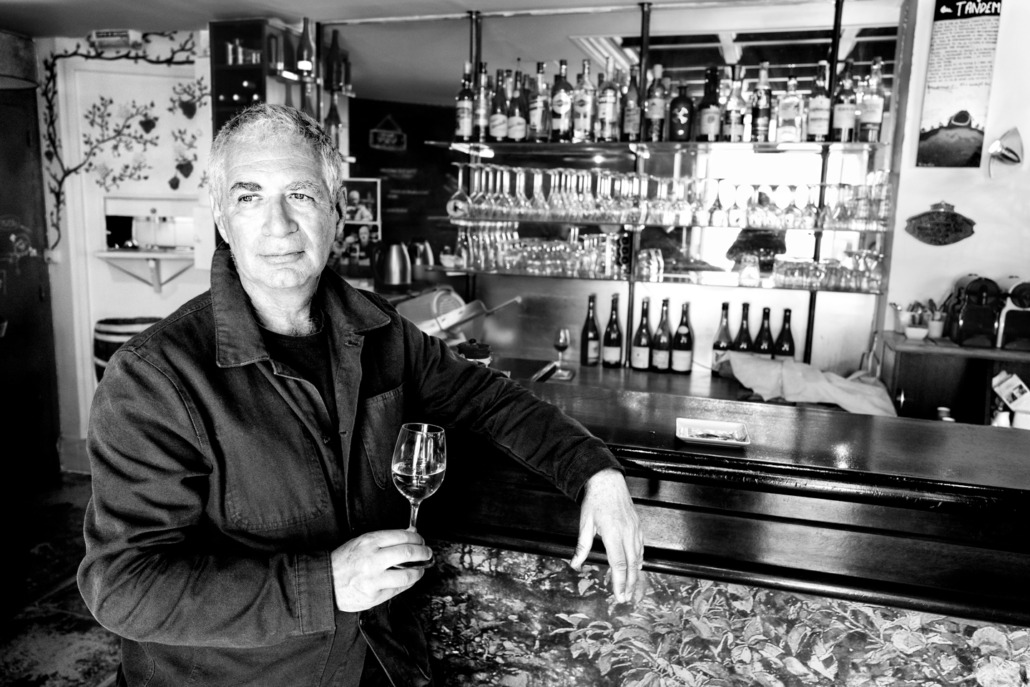

Vincent Crouzet | Tandem, Paris

Foto: Alain Barbero | Text: Vincent Crouzet | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

Um Alain zu treffen, habe ich einfach das Tandem gewählt, denn da fühle ich mich wohl. Wie im Familienkreis. Es ist nicht eins dieser Wein-Bistros, wo laut geredet wird, wo man sich in Pose wirft. Es ist ein Ort des kleinen Raums, wie auf einer Terrasse, wo es einfach zugeht. Es ist der Raum von Philippe und Nicolas, die zwei unzertrennlichen Brüderchen, die das Tandem hochhalten wie ein örtliches Markenzeichen, diese Blase der fröhlichen hedonistischen Ruhe, bevor man die rue de la Butte aux Cailles hinaufgeht, die lauter und weiter weg ist. Man kommt nicht, um ein Glas im Tandem zu trinken, sondern um zu frühstücken, Mittag zu essen, sich Zeit zu nehmen, und sich an einem Dekor zu erfreuen, das sich nicht verändert, sich nicht bewegt, in einer Zeit, in der die verrückten Dekorateure so reizende Bistros hinpfuschen. Hier gibts echte Holztische, Kacheln, die schon viel gesehen haben, eine strahlende Bar, die wie dafür gemacht ist, sich einen Moment mit Nikolas an die Theke zu lehnen und sich ihm zu überlassen …

Weil man auch ins Tandem kommt, um sehr guten Bio-Wein zu trinken, außerhalb von Moden und Tendenzen. Der naturbelassene Wein ist dort nicht verboten, wird aber auch nicht verklärt. Nichts wird aufgezwungen. Das Kriterium hier ist nach wie vor die echte Freude, nicht der Schein. Und diese Freude am Genießen passt mit der einfachen, ehrlichen Küche von Philippe zusammen, die auf Familienrezepten, mit „Ausflügen“ Richtung Asien, beruht …

Ich komme oft ins Tandem, fast täglich, begleitet von der Frau meiner Gedanken. Denn hier muss ich nichts vorspielen. Und die Beleuchtung – im Herbst, im Winter – ist warm, gemütlich. Nichts ist überspitzt. Das ist wichtig in einer Welt der Überbietung.

Sich niederlassen. Zuhören. Und wenn ich allein komme, das passiert oft, dann ist Nikolas wie ein weiterer Gast, präsent, aufmerksam, neugierig, mitteilsam. Dies ist ein Bistro, wo ich nicht auf Abwege gerate, denn es repräsentiert auch meinen Fixpunkt, meine rechte Mitte.

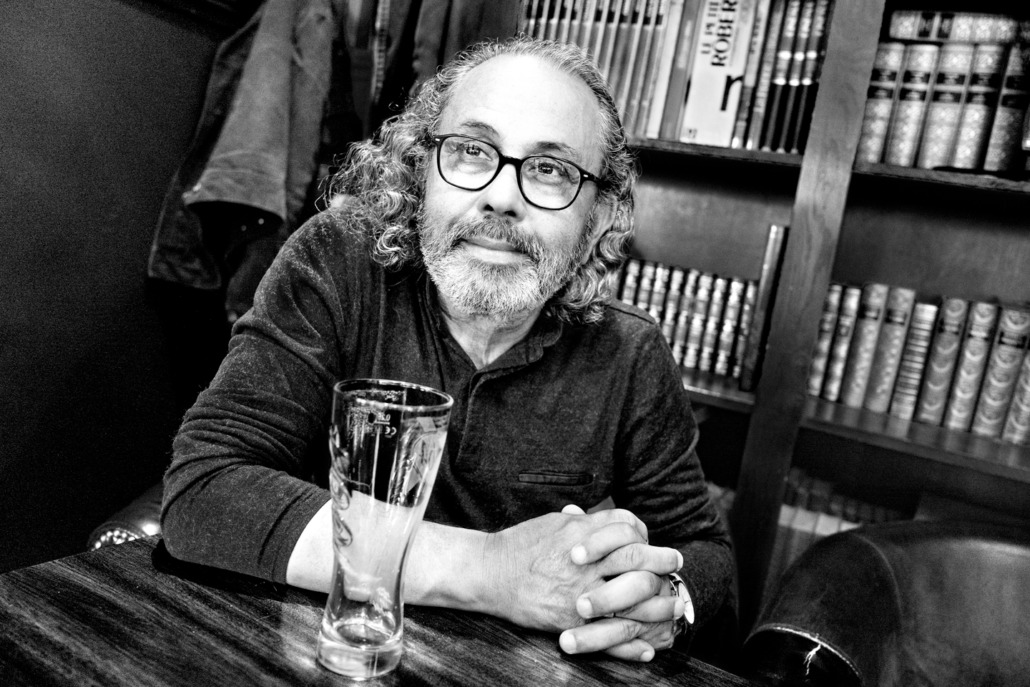

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Vincent Crouzet: Die Frage … ganz ehrlich: Freiheit kreieren. Die des Schöpfers, des Schriftstellers. Die der Leserinnen und Leser. Dieses Stück Freiheit steckt auch im Reisen. Lesen, schreiben, das heißt weggehen. Ich glaube tief und fest an die Kraft des Romans, die den Schriftsteller von sich selbst wegbringt. Ich verstehe die Neugier für die Autofiktion, aber unser Reichtum als Roman-Autoren bleibt es, Welten zu erschaffen und sie zu den Lesern zu bringen. Ich denke nicht an die Literatur, sondern an Literaturen. Die meinen bleiben übrigens reines Fluchtverhalten …

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

VC: Ich habe nicht diese Beziehung des Schriftstellers zu Cafés. Ich schreibe dort nie. Und ich gestehe, dass ich sehr skeptisch bin, wenn ich einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin, in einem Bistro arbeiten sehe. Die Cafés sind offenbar ein Klischee, für mich sind sie die bevorzugten Orte für Treffen, aber ich gebe zu, dass sie vor allem zu meiner persönlichen Freude gehören. Ich liebe es, mich dort allein aufzuhalten, am Morgen, um zu beobachten, wie die Stadt sich wachschüttelt, und auch ihre Akteure. In einer Stadt, die mir fremd ist, nehme ich dort die Energie dieser Welt auf. Aber auch, leider, manchmal, zu oft, ihre Nöte.

Wo fühlst du dich zu Hause?

VC: Das ist eine heikle Frage in diesem Moment, für mich, denn seit einigen Monaten navigiere ich zwischen mehreren Orten. Ich schwanke zwischen der Lust auf Unterhaltung, Gewimmel, und der Notwendigkeit der Ruhe. Zwischen den Lichtern der Stadt und der Stille. Ich glaube, wir rotieren alle zwischen Paradoxen: an der kollektiven Energie teilhaben, oder in einer privilegierten Umgebung zu sich selbst finden. Ich bin in den Bergen großgeworden, in einem Wintersport-Ort, in Les Arcs, in Savoie. Wenn ich mich in diesen Höhen befinde, und in dieser spielerischen Atmosphäre, der Natur und dem Sport gewidmet, ja, da fühle ich mich gut. Aber ich werde schnell von der Lust wieder woanders einzutauchen, eingenommen.

BIO

Vincent Crouzet ist 59 Jahre alt, hat seine Jugend in den Bergen verbracht, studierte in Grenoble, entschied sich in einem Moment seines Lebens für den Beruf im Nachrichtendienst und nahm dann an Geheimoperationen seines Landes, Frankreich, teil, hauptsächlich in Zentral- und im südlichen Afrika. Von da an Romanautor, mittlerweile hat er vierzehn Texte „auf dem Buckel“, hauptsächlich Spionage-Romane, aber auch Erzählungen für Jugendliche und einen Essay. Seit zwei Jahren entwickelt er unter dem Pseudonym Viktor K, eine literarische Serie über die Aktionen der DGSE (Direction générale de la Sécurité extérieure), erschienen bei Éditions Robert Laffont.