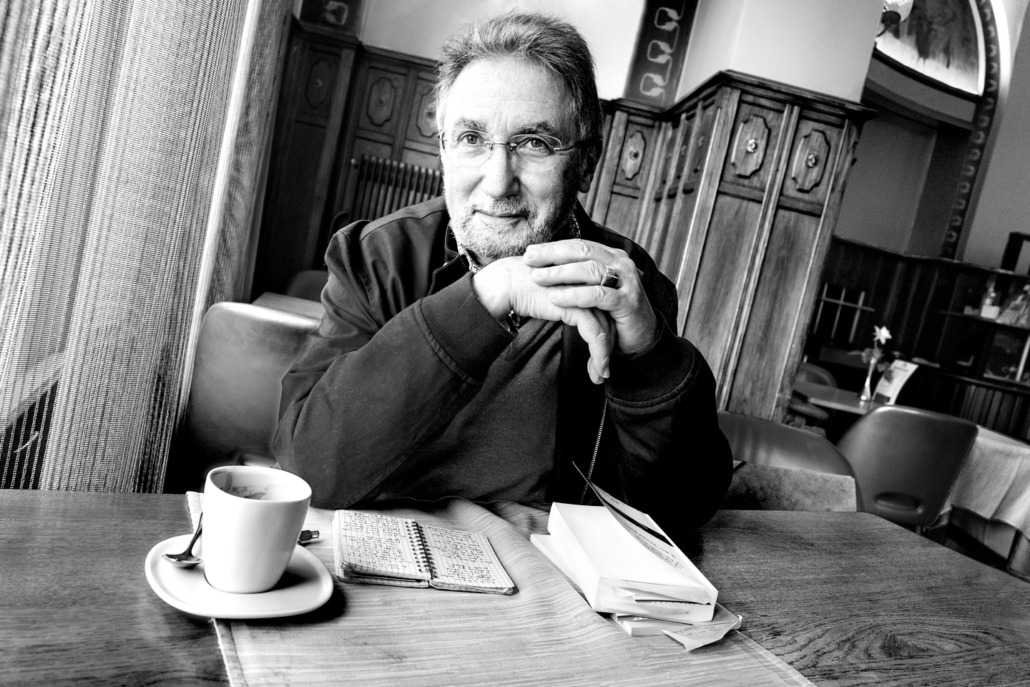

Alexandre Caldara | Bistrot Chauffage Compris, Neuchâtel (Schweiz)

Foto: Alain Barbero | Text: Alexandre Caldara | Übersetzung aus dem Französischen: Daniela Gerlach

zarte bruchstücke eines schweizerischen westerns im dämmerlicht

der fotograf der unbekannte Barbero kommt um meine wenigkeit Caldara in meinem bistrot le chauffage compris* zu sondieren an diesem 14. januar in Neuchâtel erzählt er mir seine geschichte als kinofan als kinokind seine sicht auf den film mauvais sang** von léos carax trifft meine wenigkeit und flickt meine flüchtige kinoerfahrung das alles sickert schimmert durch in meinem bistrot und reaktiviert „stimmen alter kinofilme“ wie man sie gerade in mauvais sang hört

oh geplagter leser

lass dich mitreißen zu den zombie-zonen der theke so nehme ich meinen abdrift wieder auf an diesem 14. januar mein bistrot gedenkt seiner 30 jahre es präsentiert eine schiefertafel ein tagesmenue concassage von aromen zum anbeißen und da kommt der fotograf der unbekannte er spricht über sein leben bevor er bahnbeamter wurde der den dunklen kinosaal mehr liebt als die Schiene

eines nachts als er mehr sieht

lässt er sich vom schrei des films mauvais sang durchdringen am nächsten morgen zittrig nach einer schlaflosen nacht macht er es sichtbar auf der schiefertafel seiner arbeitsstelle das beben die neuralgie er trägt mauvais sang in goldenen lettern ein das macht seine Kollegen sprachlos und katapultiert ihn auf die Schienen seines zukünftigen lebens als fotograf

die beiden schiefertafeln die des chauffage compris und die des unbekannten fotografen stoßen zusammen

meine wenigkeit empfängt das alles über den körper und ich tanze im auge des objektivs der fotograf derjenige der mit einem kleinen digital-apparat verewigt und die tonnen von nostalgischen negativen in seinem schwarz-weiß-gepäck setzt eine bestimmte Geschwindigkeit in gang die die bewegung wieder aufnimmt

die tafeln erhalten ihre eigenschaft als dunkle materie zurück meine wenigkeit denkt wieder an das bistrot le chauffage compris wo ich eine apfel-tarte gegessen habe sie hängt mir nach wie der film mauvais sang

das alles nur wegen mir

der fotograf Barbero und ich Caldara sind nun keine unbekannten mehr wir sind also jetzt verbunden verknotet befreit politisiert ästhetisiert durch das warme mauvais sang und die chauffage compris wo man zum teufel nicht friert

schließlich enthält mauvais sang eine anthologische szene einer rasierschaumschlacht feinfühlige hommage an den big shave von martin scorsese mein treffen mit Barbero ähnelt dem rasierschaum aus mauvais sang es tanzt fröhlich

*Heizung inbegriffen (Anm. Übers.)

**schlechtes/ böses Blut (Anm. Übers.)

Interview mit dem Autor

Was kann Literatur?

Alexandre Caldara: Sie beginnt, wenn sie sich vom Machtwort abwendet. Sie hält dem Lektüreverschlingen die Wange hin. Oder anders ausgedrückt, die wunderbare Nicht-Macht der Literatur erlaubt uns, „Die wilden Detektive“, eine leuchtende Romanhöhle, von Roberto Bolaño, im Gegenwind zu öffnen, egal auf welcher Seite, und dieses Gefühl zu spüren, das notwendig ist, um aus der Banalität auszubrechen. Dieser Hauch viszeraler Poesie.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich?

AC: Ich empfinde Cafés wie Kokons, wie Sandburgen, wie Wartesäle, wie ein Aufenthalt. Die Bistrots, die ich mag, tragen ein Stückchen zerknitterte Anonymität in sich, das im Dialog mit der Masse steht.

Wo fühlst du dich zu Hause?

AC: Allein indem ich die Gesellschaft anderer gründe. Im Angesicht zweier Flamenco-Gitarren, die meine Free Jazz-Bibliothek schützen.

BIO

Alexandre Caldara, Poet, Performer, Journalist, geboren in Neuchâtel, 1977, lebt in dieser Stadt nach Umwegen über die Seine und den Ganges. Improvisator zerbrechlicher Silben auf der Zunge, schreibt er, seit er sich erinnern kann. Er veröffentlicht seit 2015 ein knappes Dutzend Werke, darunter L’Emacié, Volubiles Nudités und Mystère Bouffe bei edition Samizdat; Peseux Paterson bei D’autre Part; Demi-Nuit bei éditions A Côté de cela und Pulp Vendage bei éditions du Griffon. Die Zeitschrift Belles Lettres hat seine Beiträge über Dadaismus und die écrits bruts veröffentlicht. Seine Tanzbewegungen sind vor allem seiner regelmäßigen Beschäftigung mit Butoh und anderen würdigen Meistern des stillen Schreis wie Kazuo und Yoshito Ohno zu verdanken.