Mieze Medusa & Markus Köhle | Cafe C.I. – Club International, Wien

Foto: Alain Barbero | Text: Mieze Medusa & Markus Köhle

Tee-Tête-à-Tête im C. I. mit Mieze Medusa and me

Nie Tee. Tee nie. Kaffee, Bier, Wasser. Auch C. I.-Toast, Pommes und Spinatstrudel. Aber nie Tee. Tee nie. Justament ein schwacher Teemoment geht jetzt ein in die Geschichte. Ja, mehr noch, ist Bild geworden. Köhle mit Tee. Das bleibt für immer picken. Köhle mit Tee im C. I. Ist er krank? Köhle beim Tee-Tête-à-Tête mit Mieze Medusa. Was soll das? Die Macht der Bilder ist groß, die macht der Worte nicht minder. Die Nacht der Biere ist lang, die Zeit des Tees im Kommen oder doch vorbei? Ist an- oder ausgeteet? Das geht nur uns was an.

Was redet der Mann vom Tee? Er hat ihn doch selbst bestellt!

Wir stehen nicht auf Statussymbole. Wir stehen nicht auf Eigenheim mit Garten, Zaun und Carport. Lieber Hallenbad als Pool. Lieber Leihladen, als alle Geräte selbst im Keller. Lieber Bücherei, als übervolles Bücherregal …

Moment! Das stimmt so nicht.

Wir leben extra im Altbau, damit die Bücherregale Platz haben bis zur Decke. Aber wenn sie uns dann wieder auf den Kopf zu fallen drohen, gehen wir ins Kaffeehaus. Alleine oder zu zweit oder mit anderen. Wahrscheinlich mit mehr als einem Buch und mindestens einem Notizbuch in der Tasche. Uns gegenseitig anschweigen.

Ich lese, er schreibt.

Er denkt nach, ich notiere mir was.

Einer hat immer ein Manuskript dabei … Na, wo ist er denn, der Rotstift?

Stadt ist auch Luxus! Man muss nicht für jedes Zimmer, das man braucht, Miete zahlen. Mit dem Geplauder der anderen im Ohr sind wir herrlich allein. Es gibt ein Umfeld an Gedanken, Gesprächen und Getränken.

Ich persönlich mag Tee. Immer schon. Markus hat dafür ein paar Jahrzehnte gebraucht. Aber es stimmt: Im C.I. trinken wir wirklich nur Tee, wenn es sein muss. Wenn wir gesund durch den Herbst kommen wollen. Damit es sich ausgeht, das Ja auf die Frage: „Und davon kann man leben?“

Kurzinterview mit den AutorInnen

Was kann Literatur?

Markus Köhle: Flexen, schweißen, kitten.

Mieze Medusa: Kommt drauf an, was man von ihr braucht.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich / euch?

MK: Je nach dem, wann-wo ich bin, dies-das brauche, eine hochhaushohe oder mauslochkleine.

MM: Alleine was trinken gehen, als Frau: Manchmal immer noch ein Akt der Rebellion in den Augen der Leute, die blöd schauen wollen. Ich werde mir diese Freiheit den Rest meines Lebens nicht nehmen lassen.

Wo fühlst du dich / euch zu Hause?

MK: Da, wo ich die Schuhe ausziehen kann.

MM: Da, wo ich ein paar Bücher ins Regal stelle und den Laptop hinstelle. Es hilft, wenn drumherum eine Großstadt ist.

BIO

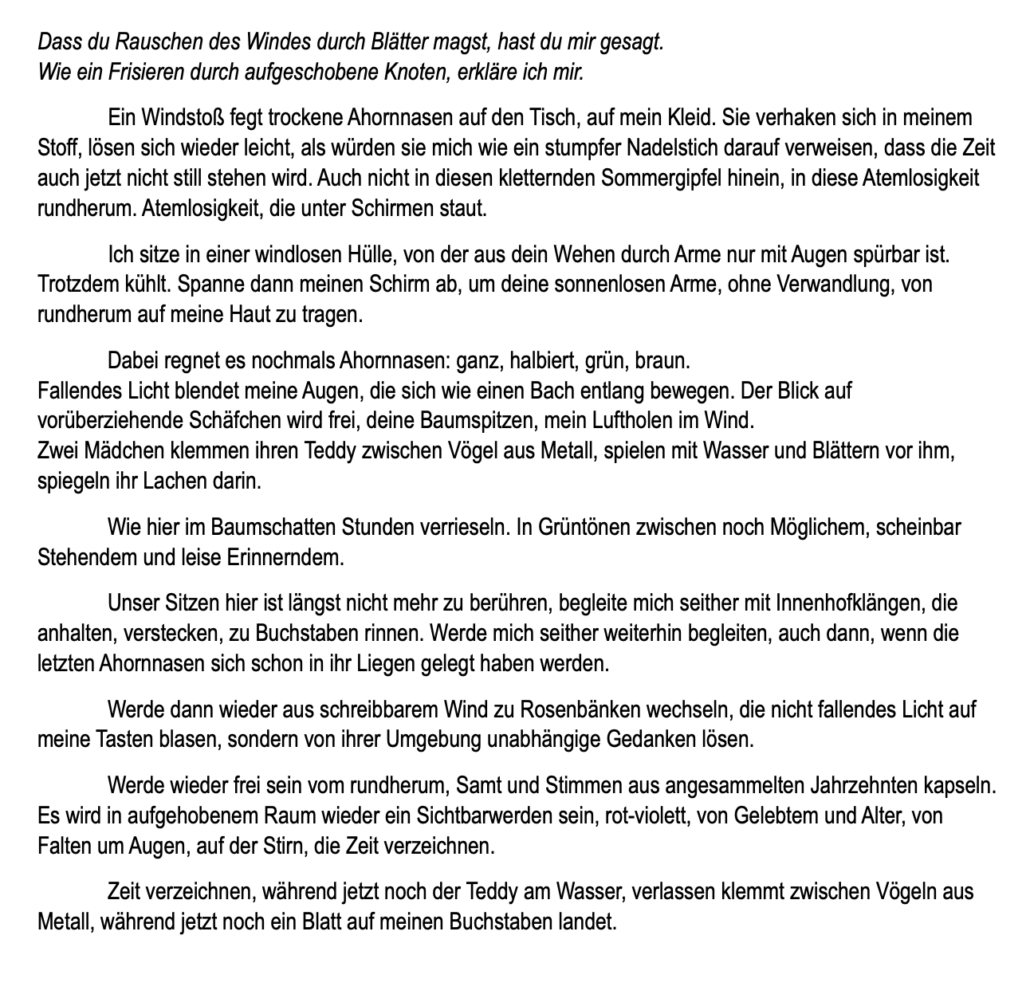

Markus Köhle schreibt, um gehört zu werden: www.autohr.at

Er ist Schriftsteller, Literaturarbeiter, Sprachinstallateur und der Papa Slam Österreichs. Er schreibt für jung und alt, macht E- und U-Literatur, veranstaltet und moderiert seit über 20 Jahren Poetry Slams und das Innsbrucker Prosa Festival, betreibt das Autor*innenprojekt „Retrogranden aufgefrischt“ in der Alten Schmiede in Wien und ist Redakteur der Literaturzeitschrift DUM (www.dum.at). Zuletzt erschienen: Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts (Roman, Sonderzahl 2023).

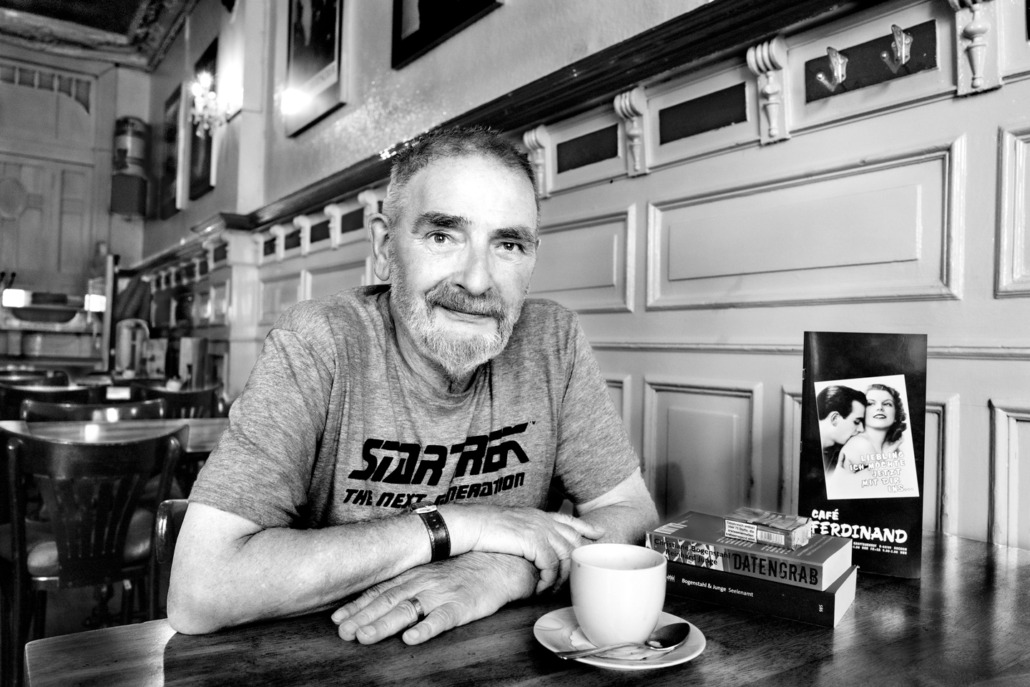

Mieze Medusa ist Autorin, Rapperin und Pionierin der österreichischen Poetry Slam Szene. Sie steht seit 2002 auf internationalen Bühnen und hat ihren MC-Namen in die Prosa mitgenommen. Ihr Debütroman „Freischnorcheln“ erschien 2008, seitdem hat sie Prosa, aber auch Sammlungen von Slam Texten und Tonträger des HipHop-Duos „mieze medusa & tenderboy“ publiziert und sonst auch allerhand. Sie organisiert und moderiert Poetry Slams in Österreich, als aktive Slammerin reist sie nicht nur nach Deutschland und in die Schweiz, ihre Spoken Word Performances haben sie schon bis nach Shanghai geführt.

Zuletzt: „Was über Frauen geredet wird“ (Roman, Residenz Verlag 2022) und „Die Krise schreibt man nicht mit langem „i“, auch wenn sie riesengroß ist“ (Slamtexte gemeinsam mit Yasmin Hafedh, Lektora Verlag 2023)

www.miezemedusa.com