Fanny Saintenoy | Les Pères Populaires, Paris

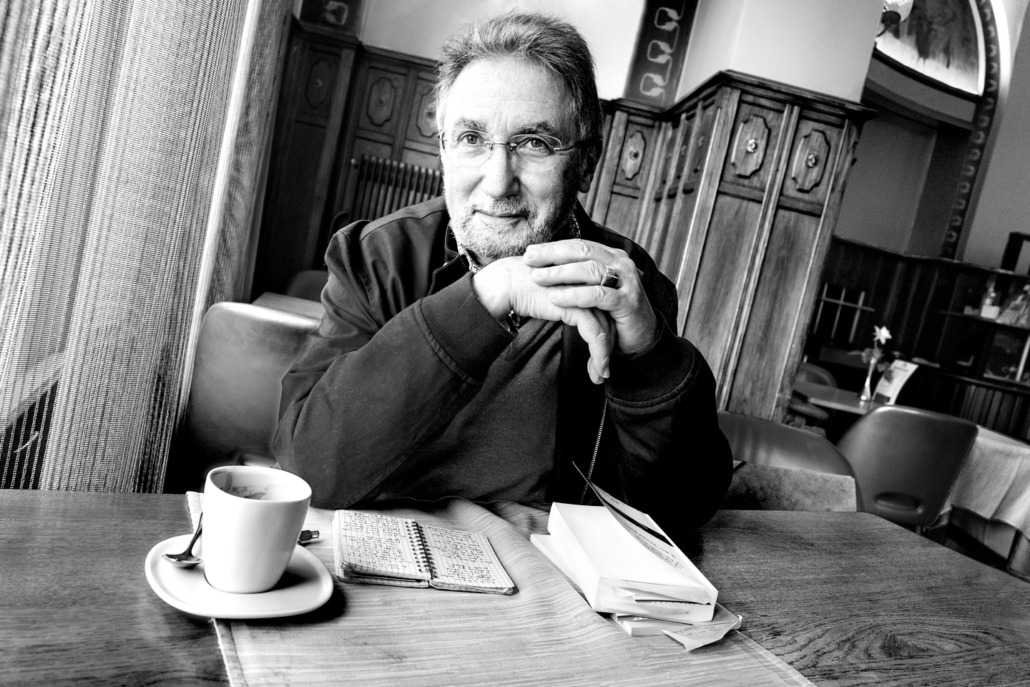

Foto: Alain Barbero | Text: Fanny Saintenoy | Übersetzung aus dem Französischen: Martina Jakobson

Das Café Les pères populaires oder auch Les pères pop oder das PP, wie man hier im Viertel sagt, ist ein Zufluchtsort, eine Art Zweitwohnung, es ist ein Ort für Treffen und ein Schreibraum … Das « Les pères pop » trägt seinen Namen auf jeden Fall zu Recht, es ist ein geschützter und schlichter Ort.

Die Deko ist aus Ramsch und Trödel: alte, durchgesessene Sofas, Schulstühle, kleine rote Fliesen, ein Transistorradio und Bücher auf einem wackeligen Regal, eine Toilette mit tausend Graffitis. Leute arbeiten dort stundenlang, während man nur einen einzigen Kaffee trinkt, der früher nur einen Euro kostete (inzwischen 1,20). Auf der Terrasse ist Selbstbedienung und an Sommerabenden quillt der Bürgersteig an der Ecke der Straßen Buzenval und Grands Champs geradezu über.

Das PP ist tagsüber immer gut besucht, in der Woche und an den Wochenenden: Mütter, die gerade aus der Schule kommen, solche, die sich verlaufen haben, Junge und Alte, die die gleichen Lieder mitsingen, wenn sie über die Anlage laufen. Es gibt feste Gruppen, die zugleich offen sind, und man kann sich von einer zur anderen bewegen. Es ist der Treffpunkt für die lockeren Leute aus dem Viertel, bei Fußballspielen, Wahlen und all den Veranstaltungen, die uns zusammenführen. Das PP würde es sicher nicht unbedingt mögen, wenn man das so sagt, aber es ist zu einer Art Institution geworden.

Ich habe oft in diesem Café geschrieben und werde auch weiterhin hier schreiben, vor allem, wenn es mir zu Hause nicht gelingt; dann weiß ich, in diesem Raum, der manchmal laut und geruchsintensiv ist, kann ich neu beginnen. Dieser Ort ist vor allem der Ort der ersten Seite für ein neues Buch, eben das, was uns Autoren besonders viel Angst macht. Es ist das einzige Café in Paris, in dem ich jemals diese Notiz im Fenster gesehen habe: „Dieser Film oder jenes Buch wurde zum Teil hier geschrieben“.

Das Les Pères pop hat eine Seele, eine besondere Identität; ohne das PP wären wir in unserem Zuhause verloren.

Interview mit der Autorin

Kann Literatur die Welt noch retten? / Warum noch schreiben und lesen?

Fanny Saintenoy: Die Literatur wird, ebenso wie die Schönheit, die Welt nicht retten können. Angesichts der Übermacht der menschlichen Dummheit bedarf es viel mehr, und die Literatur allein wird kaum genügen, um die Welt zu retten. Dennoch kann die Literatur, ebenso wie die Musik oder die Malerei, bestimmte Orte oder auch Menschen, uns sehr helfen: sie kann nämlich diejenigen retten, die die Lust und das Bedürfnis haben, Schönheit zu erfahren und uns für einen Moment aus dieser Welt herausholen.

Das ist der Grund, warum wir lesen und immer noch schreiben. Wir lesen, um zu träumen, zu lernen, zu bewundern, zu staunen, zu lachen oder zu weinen, während wir uns in einer Blase befinden, die uns gleichzeitig die Welt besser verstehen lässt. Und ich denke, dass wir mit einer Art diffusen und verrückten Hoffnung schreiben, um an diesem Prozess teilzuhaben, dass wir einen Moment der Flucht und der Verbindung anbieten, der allein uns Autoren eigen ist.

Wo fühlst du dich zu Hause ?

FS: Ich habe eine ziemlich seltsame Beziehung zu dem Gefühl, mich irgendwo zu Hause zu fühlen. Wenn mir ein Ort auf Anhieb gefällt, manchmal sogar sehr gefällt, fühle ich mich dort sofort zu Hause. Ich fühle mich mit diesem Ort verbunden und denke manchmal (irrtümlicherweise, zumindest kommt es mir manchmal so vor), dass ich diesen Ort viel besser verstehe als die Menschen, die dort leben. Ich fühle mich zu Hause, sobald ich von einem Ort „gefangen“ werde. Das kann ein Land sein, wie Indien oder eine Stadt, wie Granada, ein Haus (in dem ich glaube, zehn Jahre lang gelebt zu haben), ein paar Berge oder selbst ein See.

BIO

Fanny Saintenoy begann erst spät mit der Literatur. Sie war Lehrerin für Französisch als Fremdsprache, Assistentin der Geschäftsleitung, in der Politik und in der Kultur tätig. Ginge es nach ihr, müsste die Arbeitswelt so organisiert sein, dass Raum für das Schreiben und Reisen bleibt, um Leser und andere Autoren zu treffen.

Seit 2011 hat sie vier Romane veröffentlicht, darunter ein Roman mit drei anderen befreundeten Autoren sowie eine Sammlung von Kurzgeschichten, die mit dem SGDL-Preis ausgezeichnet wurde. Sie schreibt ebenso Gedichte, vornehmlich in Zusammenarbeit mit Fotografen.

Bibliographie:

Juste avant, 2011, éditions Flammarion, ins Hebräische übersetzt bei Keter Books

Qu4tre, 2013, éditions Fayard, mit Sébastien Marnier, Caroline Lunoir und Anne-Sophie Stefanini

Les Notes de la mousson, 2015, éditions Versilio

J’ai dû vous croiser dans Paris, 2019, Parole éditions, Prix SGDL du recueil de nouvelles 2020

Les clés du couloir, 2023, éditions Arlea