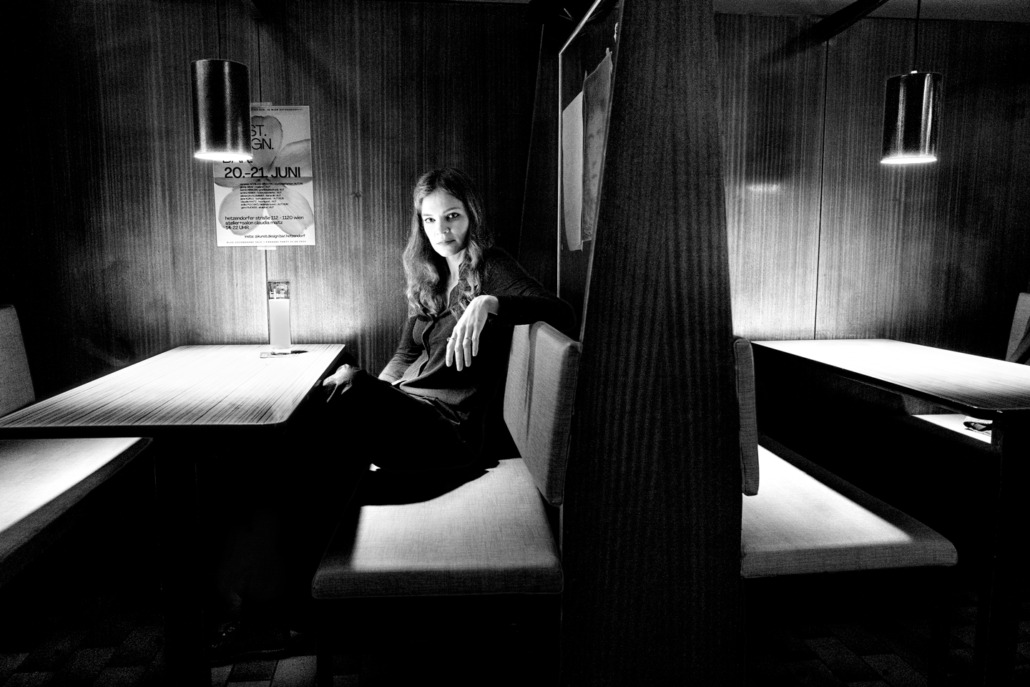

Erwin & Johanna Uhrmann | Café Stein, Wien

Foto: Alain Barbero | Text: Erwin & Johanna Uhrmann

Kann man in Kaffeehäusern ernsthaft an Texten arbeiten? Ausgeschlossen. Sich treffen, plaudern, zu viel schwarzen Kaffee oder Tee trinken, ja. Aber arbeiten? Nein. Maximal eine E-Mail beantworten, ein paar Notizen machen, alibihalber in einem Buch blättern, auf das man sich sowieso nicht konzentrieren kann bei dem Lärm, oder den allzu indiskreten Gesprächen der Nachbarn zuhören.

Natürlich ist Wien die Stadt der Kaffeehausliteratur. Erstaunlich dabei ist, dass es sich nicht um ein historisches Phänomen des Fin de Siècle oder der Nachkriegszeit handelt. Irgendwo sitzt immer jemand und tippt mit gesenktem Kopf oder schreibt gar mit der Hand. Wer es mag? Bitte!

Das Schönste an Wiener Kaffeehäusern hat aber nichts mit dem Schreiben zu tun, oder vielleicht doch auf eine gewisse Art und Weise. Es ist schlicht und einfach ein Zustand, nämlich jener, der dort scheinbar automatisch eintritt und der dazu führt, dass man auch mitten am Tag dazu neigt, die Zeit auszublenden. Ein Zustand, der einen üblicherweise nach Mitternacht ereilt, den die Wissenschaft „Mind after Midnight“ nennt, und der im besten Fall aus einer gewissen Euphorie über das Schwinden des Alltäglichen oder allzu Rationalen entsteht. Mitten am Tag. Dann ist es einem plötzlich egal, ob man zu spät zu irgendeinem anderen Termin kommt. Es gibt noch so viel zu bereden. Die Gespräche sind plötzlich selbst Literatur. Man kann versumpfen, zwischen 13 und 16 Uhr (und nicht, wie Rainhard Fendrich singt: „Zwischen eins und vier“ – und damit die Zeit vor dem Sonnenaufgang meint). All das geschieht ohne jegliche Berauschung. Es reichen zwei doppelte Espressi, ein Soda Zitron oder ein grüner Tee. Deshalb ist das Innenleben eines Kaffeehauses immer dem Gastgarten vorzuziehen. Es ist, als besteige man ein Raumschiff, das durch die ewige Nacht gleitet. Auf das Café Stein trifft diese Beschreibung voll und ganz zu, hat es doch, anders als viele andere Kaffeehäuser, auch bis weit in die Nacht hinein geöffnet. Am Tisch rechts von der Treppe, in der Ecke, ist die Brücke. Das konnten wir einmal zu sehr später Stunde selbst nachvollziehen.

Kurzinterview mit den AutorInnen

Was kann Literatur?

Literatur kann so ziemlich alles. Vor allem, wenn sie in großen Mengen auftritt. Ein volles Bücherregal etwa ist eine komplexe Welt. Zwei volle Bücherregale sind schon zwei komplexe Welten. Eine ganze Wohnung voller Bücher, oder gar eine Bibliothek, ist ein riesiges Geflecht von Welten.

Welche Bedeutung haben Cafés für dich / euch?

Cafés lernt man richtig schätzen, wenn man Orte besucht, an denen es keine gibt. Sitzt man in einem Lokal, in dem gleich nach dem Servieren abkassiert wird, ist schon klar, dass man nach dem Austrinken das Weite suchen soll – und man wird nicht das Gefühl bekommen, dies sei Raum ohne Zwänge. Selbstverständlich muss man in einem Café konsumieren. Doch letztlich vergisst man es auch wieder. Sowie man beim Spazierengehen vergisst, dass jeder Quadratmeter von irgend jemandem beansprucht wird. Man vergisst auch in Kaffeehäusern, dass die Welt aus Besitzverhältnissen besteht und versteht den Raum als Gemeingut.

Wo fühlst du dich / euch zu Hause?

Zu Hause ist ein Begriff, der sich von einem Punkt aus ständig dehnt. Zu Hause sind wir in unserer Wohnung in Wien, vor den Bildern von Michaela Mück oder Oswald Tschirtner, in einem Haus von Frank Lloyd Wright, in den Gassen von Ribe, auf dem Kohlmarkt in Brno, und häufig auch in Büchern.

BIO

Erwin Uhrmann ist Autor, Herausgeber und Redakteur und lebt in Wien. Von ihm erschienen die Romane „Der lange Nachkrieg“, „Glauber Rocha“, „Ich bin die Zukunft“, „Toko“, „Zeitalter ohne Bedürfnisse“, die Lyrikbände “Nocturnes“ und

„Abglanz Rakete Nebel“ sowie der Band „K.O.P.F. – Kartografisch Orientierte Passagen Fragmente“, gemeinsam mit Karlheinz Essl. Seit 2016 ist er Herausgeber der Lyrikreihe „Limbus Lyrik“, seit 2021 Literaturredakteur im „Spectrum“ der Tageszeitung „Die Presse“. www.erwinuhrmann.com

Johanna Uhrmann ist Grafikdesignerin, Fotografin und Kunsthistorikerin und lebt in Wien. Sie veröffentlichte unter anderem ein wissenschaftliches Buch über den Wiener Architekten Anton Valentin und gestaltet Kunstkataloge und Kunstbücher für Museen sowie Sachbücher und Zeitschriften. Sie liebt Architektur und reist gerne. www.johannauhrmann.at

Gemeinsam schreiben Johanna und Erwin Uhrmann Reisebücher.